Обсуждаемое

Опрос

Судьба Зеленского - ?

Суд, приговор

Убьют хозяева

Сбежит

Популярное

Рейтинг

Видео

Великое переселение в Сибирь

16 сентября 1906 года Император Российской империи Николай II издал указ о передаче всех свободных пахотных земель Алтайского округа в Сибири для устройства малоземельных крестьян.

Столыпинская аграрная реформа — обобщённое название широкого комплекса мероприятий в области сельского хозяйства, проводившихся правительством России под руководством П. А. Столыпина, начиная с 1906 года.

Суть реформы: передача надельных земель в собственность крестьян, постепенное упразднение сельской общины как коллективного собственника земель, широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы.

Аграрный вопрос в царствование Николая II принял угрожающие формы — население Российской империи росло чрезвычайно быстрыми темпами, увеличившись между 1861 и 1913 годом в 2,3 раза. В результате обеспеченность крестьян землей падала — средний размер надела снизился с 4,6 десятин до 2,6 десятин.

С ноября 1906 года берет отчет знаменитая аграрная реформа Петра Столыпина, которая дала мощный толчок к заселению Сибири. Огромная территория была присоединена к России еще в XVII веке, однако до конца XIX века ее заселяли в основном беглые крестьяне, казаки, староверы да ссыльные.

Проблему измельчения крестьянских наделов, обезземеливания части крестьян и нарастающей бедности могли изменить только смелые реформы.

Новые законы правительства Столыпина заложили возможности для широкого переселения на окраины империи. Первыми переселенцами по этому закону в Сибирь стали крестьяне из Полтавской и Харьковской губерний. Правительство ассигновало значительные средства на расходы по устройству переселенцев на новых местах, на их медицинское обслуживание и общественные нужды, на прокладку дорог. В результате только в 1906-1913 годах за Урал переселилось более 3 миллионов человек — почти столько же, сколько за предыдущие триста лет.

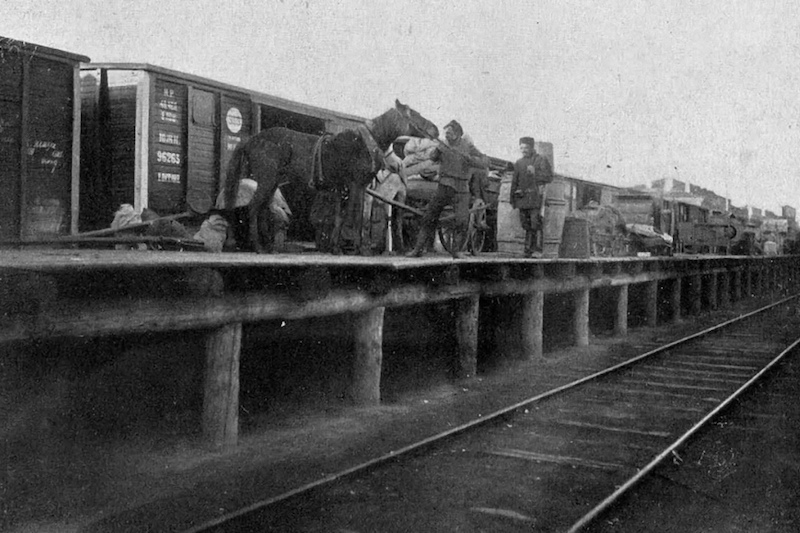

Семьям переселенцев предоставлялся льготный железнодорожный проезд с багажом, для них даже разработали специальные вагоны, с торца которых имелись подсобные отсеки для перевозки скота и сельхозинвентаря.

В советское время «столыпинские» вагоны приспособили для перевозки осужденных.

Основной поток переселенцев шел из Волынской, Гродненской, Харьковской, Киевской, Екатеринославской губерний — территории современных Украины и Белоруссии. Также активно в переселении участвовали жители Поволжья из Самарской и Саратовской губернии, крестьяне Центральной России из Тульской и Орловской губерний.

Земельные отношения в Сибири отличались от европейской части России — здесь никогда не было помещичьего землевладения и крепостного права. В основном пахотные земли принадлежали «кабинету», а крестьяне арендовали их у правительства и занимались общинным землепользованием.

Первые переселенцы встретились с непривычными климатическими и погодными условиями — крестьяне из южных губерний ранее не сталкивались с ранними заморозками, а также нередкими для Сибири летними засухами, которые имеют обыкновение повторяться каждые четыре года. В результате примерно каждый десятый переселенец вернулся в родные места.

Центром района крестьянских переселений стал Алтайский округ, который составлял до 1906 личную собственность царствующего императора и состоял в ведении Кабинета Его Величества. Принятым по инициативе Столыпина указом 16 сентября 1906 Николай II повелел передать все свободные земли округа для устройства малоземельных крестьян.

В Алтайский округ на тот момент входили территории современных Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, Республики Алтай и Хакасии. Здесь крестьяне получили 25 миллионов десятин «кабинетских земель», в округе с невероятной быстротой стали расти города. Основанный в 1895 году Новониколаевск (Новосибирск) к 1914 году насчитывал около 100 тысяч жителей. Сибирские масло и сыр мгновенно прославились по всей Европе — если в 1897 году на территории округа работали 51 маслозавод, то в 1913 году их стало более 4 тысяч. К этому времени Сибирь заняла лидирующее положение среди стран-экспортеров сливочного масла, ежегодно продавая более 62 тысяч тонн на заграничные рынки. Плодородная земля, обширные пастбища привели к появлению крепких хозяйств, которые были большой редкостью в Центральной России. Так, крестьянин Сорокин в деревне Карасук имел запасы хлеба до 100 тысяч пудов и 8 тысяч голов скота, а его состояние оценивалось в 1 миллион рублей.

В то время крестьяне Барабинской степи говорили так: «Селись — где хочешь, живи — где знаешь, паши — где лучше, паси — где любче, коси — где густо, лесуй — где пушно».

Людмила Коншина

Постоянный адрес публикации на нашем сайте:

QR-код адреса страницы:

(Наведите смартфон, сосканируйте код, читайте сайт на смартфоне)

(Наведите смартфон, сосканируйте код, читайте сайт на смартфоне)

Внимание! Мнение авторов и комментаторов может не совпадать с мнением Администрации сайта

50 мнений. Оставьте своё

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться

или восстановить пароль от аккаунта, если Вы его забыли.

Если бы не Столыпин сейчас там жили бы китайцы.

Цитата: Станислав73

Если бы не Столыпин сейчас там жили бы китайцы.

Если бы не Столыпин, то Ленин бы распорядился осваивать Сибирь...Да-да, как раз при Ленине, в 1918 году, реформа была прекращена.

Ленин никогда не думал о развитии России, она была только как очаг мировой революции.

Ленин никогда не думал о развитии России, она была только как очаг мировой революции.

Не Ленин, так Рыков, Молотов, Сталин обязательно бы обеспокоились развитием неразвитых регионов Руси. Так что не стоит так превозносить Николашу и Столыпина...

И перестаньте пинать Ленина - он дал вторую жизнь полумертвой Руси, которую Керенский с ублюдками за пол года так выпотрошили и растоптали, что еще бы пол годика в том же темпе и усё, стала бы куча колоний, которые евробуржуины непременно превратили бы в подобие африканских...

И перестаньте пинать Ленина - он дал вторую жизнь полумертвой Руси, которую Керенский с ублюдками за пол года так выпотрошили и растоптали, что еще бы пол годика в том же темпе и усё, стала бы куча колоний, которые евробуржуины непременно превратили бы в подобие африканских...

Ты если уж выложила статью про переселение и Столыпина,будь так любезна - забудь про Ленина,хотя бы в рамках этой статьи.

Цитата: Ладожанка

Ленин никогда не думал о развитии России, она была только как очаг мировой революции.

Бред не несите только... Ленин запустил самую судьбоносную для развития Руси рефому НЭПа, национализацию промышленности и банков, заложил основы плановой экономики, ликвидации неграмотности и развития начального образования, создание Красной Армии и органов безопасности (ЧК), индустриализации. Всё это достоно доразвил и продолжил Молотов и Сталин... Не протянула бы и 10 лет страна без идей и инициатив Ленина. Да и вас бы, Ладожанка, скорее всего, не было бы. Ибо ещё в 20 годах Великая Русь превратилась в кучу европейско-британских колоний по африканской модели потрошения и геноцида...

Цитата: Реаниматор

Ленин запустил самую судьбоносную для развития Руси рефому

Ленин запустил левый дебилизм и развал страны!Именно после большевистского переворота, регионы повсеместно стали разбегаться от большевистского дебилизма, и стали повсеместно объявлять независимость!

И только большевицкий террор и диктатура смогли загнать всех в коммунистическую утопию, от которой регионы продолжили разбегаться, как только большевицкая диктатура ослабла в 1980-х.

До большевистского переворота, никакого развала страны не было!

----------

Всегда оставайся Человеком!

Всегда оставайся Человеком!

Не жили бы . По многим причинам ...

Китайцев там в то время и близко небыло.Там были маньчжуры с очень низкой плотностью населения.

Историю никогда не поздно выучить....

Историю никогда не поздно выучить....

Цитата: Станислав73

Если бы не Столыпин сейчас там жили бы китайцы.

Глупая байка, которуюя теребонькают до сих пор

Мои предки со стороны матери пришли в Сибирь именно с этой реформой! А отцовская ветвь ещё раньше, с казаками Ермака Тимофеевича! Мать рассказывала, что жили очень бедно, треть детей умерли. А отцовские жили хорошо, имели молотилку, на реке сделали запруду, поставили мельницу. Жили круто! До раскулачки.

Идея была хорошая,только исполнение как всегда - через задницу.Именно поэтому почти половина переселенцев вернулась или умерла.Знающие люди предлагали Столыпину сократить количество переселяемых раза в 3 - 4 ,тем самым увеличив подъёмные деньги так же в 3 - 4 раза,а не так как было в реальности - денег давалось только на проезд и на первое время на еду,а там уже сами-сами.

Этим так же создалась бы хорошая реклама для новых переселенцев.

Но Столыпин захотел всех и сразу.Поэтому и итог кривой.....

Этим так же создалась бы хорошая реклама для новых переселенцев.

Но Столыпин захотел всех и сразу.Поэтому и итог кривой.....

по данным обследования 13 712 хозяйств новоселов Сибири в 1903 — 1904 гг., среди переселенцев, прибывших в 1903 г., в первый год по прибытии уровень смертности составил 42,6 ‰ и превысил рождаемость на 15,3 ‰

Цитата: шахтёр

Идея была хорошая

Почему была?? Она и тогда и сейчас в приоритете. Другое дело: процесс, возможности и реализации того времени

Почитайте статистические записки Чехова про Сахалин. Это ПИЗДЕЦ!(даже для сегодняшнего дня) но норма для того времени

Для того чтобы на ДВ расселились люли Николаю надо было строить не КВЖД,а железнодорожную магистраль вдоль Амура.А так построили КВЖД,угрохали на неё десятки миллионов рублей,а потом просрали её Японцам......

Мама рассказывала, что её отец (мой дед) когда приехали из Белоруссии (Могилёвской губернии) на ДВ кажется в 1905 году, просто не знал как только радоваться, у него было много сыновей и ему дали много земли и вообще сказали - бери сколько сможешь обработать. Радости не было предела, земли набрал по полной. Но тут происходит революция, в стране большие изменения и все сыновья поуезжали в города. Дед чуть не плакал - столько земли, а обрабатывать её некому. В советское время жизнь в Бирском ещё теплилась. А сегодня на месте их села заросшее поле. Я съездил посмотрел, одни малозаметные бугорки от дом остались. Место хорошее, может опять село оживет?!

Переселение практиковалось и в годы советской власти. Ещё до войны евреев в ЕАО (образована в 1934 г.) переселяли, в начале вроде как поехали, образовывали колхозы и совхозы, заполняли Биробиджан - жизнь била ключом, потом большинство евреев по тихому куда-то испарилось. После войны в 60-70-е годы по рассказу одного сельского механизатора (простой человек, ему можно верить) на ДВ чтобы переселить и закрепить людей из трудоизбыточных районов запада страны делалось очень многое, в частности в совхозах строили хорошие дома коттеджного типа на две семьи с участками, выплачивали подъёмные и т. п. - люди приезжали, но через пару-тройку уезжали почти все кто приехал, дома пустовали. По словам механизатора, если раньше приезжали настоящие крестьяне не боящиеся трудностей и знающие что такое безземелье, то в советские годы, особенно послевоенные, приезжало много людей маргинального типа к упорному труду не охочие типа как перекати-поле.

От Ладожанки реальные факты это удивительно.

У меня разрыв шаблона! смайлик от удивления не могу подобрать

прям распирает от Ладожанки

У меня разрыв шаблона! смайлик от удивления не могу подобрать

прям распирает от Ладожанки

Я всегда за правду.

Зачем тогда врешь?

С учетом того что переселенцев умудрялись доставлять не весной к пахоте, а осенью и зимой, то конец закономерен...

Большинство переселенцев на месте продали имущество и поехали назад, остальных тупо местные обобрали и заставили работать за еду пару лет. Чиновники попилили деньги выделяемые на переселение.

При редком населении и обилии свободных земель первоначальной формой землепользования в Сибири был, именно, захват, т. е. каждый мог захватить в своё пользование столько земли, сколько он желает и может освоить. Захватывались не только "вольные/свободные" земли, но и земли туземного кочующего населения.

Крестьяне Барабинской степи, так и говорили - "Селись - где хочешь, живи - где знаешь, паши - где лучше, паси - где любче, коси - где густо, лесуй - где пушно".

В итоге повезло тем кто не наделялся на правительство, а съездил и подобрал землю, потом прислал мужиков к весне, они всё вспахали и посеяли, а основные приехали к уборке урожая.

Но таких было мало - обычно это села, где очень мало земли но много мужиков...

Большинство переселенцев на месте продали имущество и поехали назад, остальных тупо местные обобрали и заставили работать за еду пару лет. Чиновники попилили деньги выделяемые на переселение.

При редком населении и обилии свободных земель первоначальной формой землепользования в Сибири был, именно, захват, т. е. каждый мог захватить в своё пользование столько земли, сколько он желает и может освоить. Захватывались не только "вольные/свободные" земли, но и земли туземного кочующего населения.

Крестьяне Барабинской степи, так и говорили - "Селись - где хочешь, живи - где знаешь, паши - где лучше, паси - где любче, коси - где густо, лесуй - где пушно".

В итоге повезло тем кто не наделялся на правительство, а съездил и подобрал землю, потом прислал мужиков к весне, они всё вспахали и посеяли, а основные приехали к уборке урожая.

Но таких было мало - обычно это села, где очень мало земли но много мужиков...

Цитата: sakh60

С учетом того что переселенцев умудрялись доставлять не весной к пахоте, а осенью и зимой, то конец закономерен...

По сути, все доставки были по по погоде, что для того времени было нормой

Ладожанка зашла с другой стороны. Зря я её похвалил, щлюха продажная не меняется, сжёг бы её без либеральных поправок на пол, и развеял бы пепел без всякого сожаления

Цитата: vosem07

По сути, все доставки были по по погоде, что для того времени было нормой

Это так, но это в теории, а по факту зима в Сибири месяцев 5-6 и все это время надо кормиться и живность кормить. Деньги на прокорм, элементарно разворовали. А там, где был кусок пути на пароходах, там тупо народ застрял до весны и пропустил сев...

Правда, тут ещё один немаловажный аспект во всём этом столыпинском переселении/реформе был, а, именно - если, её (реформу) воспринимать, как подготовку русской земли, как залога за иностранные инвестиции...

Когда читаешь подробности исполнения этой изначально неплохой идеи,то создаётся впечатление что некие силы приложили всё своё старание чтобы это переселение превратить в геноцид.....

Подробности от Солженицына что ли?

Лишь бы что нибудь сказать,да?При чём тут Солженицын?

Для грузинов это нормально.

Погодь-погодь! Мо-быть она щи варит круче чем Лидка борщи?!

Пригодится ишшо на камбузе.

Пригодится ишшо на камбузе.

Число переселенцев с 1906 по 1914 год - 3.772. 154 чел.

Вернулось - 1.026.072 чел., что составляет 27,2%.

Осталось неустроенными (1909-1914гг.) - 344.640 чел.

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. II (Сост. А.М. Анфимов)

Это не большевистская статистика...

Вернулось - 1.026.072 чел., что составляет 27,2%.

Осталось неустроенными (1909-1914гг.) - 344.640 чел.

Источник: Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. Отд. II (Сост. А.М. Анфимов)

Это не большевистская статистика...

Как писал сибирский чиновник Комаров о «возвращенцах»:

«...Возвращается элемент такого пошиба, которому в будущей революции, если таковая будет, предстоит сыграть страшную роль... Возвращается не тот, кто всю жизнь был батраком... возвращается недавний хозяин... человек справедливо объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а сумели лишь разорить...»

Но виноват всё равно Ленин......

«...Возвращается элемент такого пошиба, которому в будущей революции, если таковая будет, предстоит сыграть страшную роль... Возвращается не тот, кто всю жизнь был батраком... возвращается недавний хозяин... человек справедливо объятый кровной обидой за то, что его не сумели устроить, а сумели лишь разорить...»

Но виноват всё равно Ленин......

Сейчас Столыпиных и Николая 2 нет , щас льготная ипотека .

Ну, провальный итог этого мероприятия был предсказуем заранее.

----------

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Не пинди, иди отседа, здесь уже есть один знаток из катакомб Донбасса.

Мамке своей командуй, куда идти и что делать, чертила бухой.

----------

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Слушай, Сема, не грызите скатерть и не лейте мимо рта вино

Официант вот вспомнил вашу матерь,?помнит,?хоть преставилась давно

Помнишь,?Сема, лестницу у думы? Помнишь переулок?Поварской?

Только душу все тревожат думы, что же мы напутали с?тобой?

Припев:

Ах,?Сема,?там мы были?дома, для нас?играл в "Астории" джаз-банд

Ах, Сема, вы были член месткома, а щас вы кто, вы, бедный фабрикант?

Ах, Сема, у вас в башке солома и сами мы наделали беду

Сема, все было б по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи, тогда

В семнадцатом году, в семнадцатом году?

Официант вот вспомнил вашу матерь,?помнит,?хоть преставилась давно

Помнишь,?Сема, лестницу у думы? Помнишь переулок?Поварской?

Только душу все тревожат думы, что же мы напутали с?тобой?

Припев:

Ах,?Сема,?там мы были?дома, для нас?играл в "Астории" джаз-банд

Ах, Сема, вы были член месткома, а щас вы кто, вы, бедный фабрикант?

Ах, Сема, у вас в башке солома и сами мы наделали беду

Сема, все было б по-другому, зачем мы брали Эрмитаж, скажи, тогда

В семнадцатом году, в семнадцатом году?

Твою матерь помнит весь Казанский вокзал, Шлёп нога её имя.

----------

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Небыли мои предки в Казани.

А шо ты такой нервенный, тебя мамка на ешаке рожала прямо на ходу да уронила на брусчатку или в грязь?

Какой то ты недотёпа, буду тебе смайлики ставить а то ты какой то шуганый с манией преследования

А шо ты такой нервенный, тебя мамка на ешаке рожала прямо на ходу да уронила на брусчатку или в грязь?

Какой то ты недотёпа, буду тебе смайлики ставить а то ты какой то шуганый с манией преследования

Дурачёк пьяненький, нет в Казани Казанского вокзала.))))

----------

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

А шо там ВЫашынгтонский фокзал, чи Катманду-рейл стейшэн?

Интересно, где вы увидели провальный итог? Или сейчас в Сибири ничего нет? Освоение новых земель всегда связано с различными трудностями. Целину осваивать тоже начинали в палатках. Посмотрите начало освоения тюменского Крайнего Севера... Везде были огрехи и трудности. В конечном итоге, люди в Сибири закрепились, образовались новые города...

Всё это заслуги уже Советской власти, а не фашиста Столыпина который людей в чисто поле гнал.

----------

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Цитата: Semenn

Всё это заслуги уже Советской власти,

Да, может программу переселения в Сибирь во времена СССР назовешь? Выделенные средства, период переселения, количество переселившихся?

Ага, новые города и развитие промышленности николашка осуществлял)))

----------

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Антисоветчик, это всегда русофоб и тупица.

Цитата: Алекс.

где вы увидели провальный итог

Провальным итог считается тогда,когда планы отличаются от их реализации не на 10- 30 %, а в разы.А то что там кто то осел и завёл хозяйство,то это не благодаря этим планам,а вопреки.

"Сибирь заняла лидирующее положение среди стран-экспортеров сливочного масла, ежегодно продавая более 62 тысяч тонн на заграничные рынки" это какая то отдельная от РИ страна ?,Сиберия .... мл...

Да в этой статье 50 % лжи.Её составитель совсем не парился о достоверности своего "произведения".....

Цитата: vosem07

От Ладожанки реальные факты это удивительно.

У меня разрыв шаблона! смайлик от удивления не могу подобрать

прям распирает от Ладожанки

У меня разрыв шаблона! смайлик от удивления не могу подобрать

прям распирает от Ладожанки

vosem07 Пользователя нет Вчера, 15:16 +4

Ладожанка зашла с другой стороны. Зря я её похвалил, щлюха продажная не меняется, сжёг бы её без либеральных поправок на пол, и развеял бы пепел без всякого сожаления

Ладожанка зашла с другой стороны. Зря я её похвалил, щлюха продажная не меняется, сжёг бы её без либеральных поправок на пол, и развеял бы пепел без всякого сожаления

Какой то ты неустойчивый...

Ах, зачем эта ночь

Так была хороша!

Не болела бы грудь, (и еще кое что, РМ)

Не страдала б душа.

*

Полюбил я ее,

Полюбил горячо.

А она на любовь

Смотрит так холодно

*

Не понравился ей.

Моей жизни - конец...

И с постылым назло

Мне пошла под венец.

*

Не видала она,

Как я в церкви стоял,

Прислонившись к стене,

Безутешно рыдал.

*

Звуки вальса неслись,

Веселился весь дом.

Я в каморку свою

Пробирался с трудом.

*

И всю ночь напролет

Я все думал о ней:

Каково будет ей

Без милого жить век?

*

И решил я тогда

Жизнь покончить свою.

Ох эти бабы, погубят своими борщами да щами с кулебяками.

Лудшы в шалманах бутиками с килькой давиться под водочку, а недое_бит лечить кустотерапией с кем не попадя.

История с организованным переселением крестьянства в Сибирь началась гораздо раньше. (8) 20 апреля 1843 года Министерство государственных имуществ издало указ об организации переселения в связи с освоением Сибири, регламентировавший переселение государственных крестьян европейских губерний за Урал.

Согласно данному указу переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда деньгами, земледельческими орудиями и скотом, предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах водворения земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва.

Всего в 1845-1855 годах такой возможностью переселения воспользовалось 90,6 тысяч крестьян. Данный указ облегчил условия водворения переселенцев. Но приведенные официальные сведения лишь в общих чертах отражают динамику переселений, не учитывая самовольные.

Столыпин тут и рядом не стоял.

Согласно данному указу переселенцам выдавалась безвозвратная ссуда деньгами, земледельческими орудиями и скотом, предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей, с них даже слагали недоимки по прежнему местожительству. Также переселенцам отводились в местах водворения земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на три очередных призыва.

Всего в 1845-1855 годах такой возможностью переселения воспользовалось 90,6 тысяч крестьян. Данный указ облегчил условия водворения переселенцев. Но приведенные официальные сведения лишь в общих чертах отражают динамику переселений, не учитывая самовольные.

Столыпин тут и рядом не стоял.

https://www.kommersant.ru/doc/4047644?ysclid=mfnrmawd5v547031727

«Благодаря неумелой, беспринципной переселенческой политике»

Что препятствовало заселению малонаселенной Сибири

В 1889 году, после восьмилетнего обсуждения вопроса о самовольном захвате крестьянами земель на востоке Российской Империи, правительством были выработаны «Правила о переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли». Они, как и многие последующие законы и циркуляры, преследовали цель сдержать уход крестьян за Урал, но на деле только увеличивали поток самовольных переселений.

Даже если для переселенцев сразу находилась свободная и пригодная для жизни земля, для ее освоения после изнурительного пути попросту не оставалось средств

Великие александровские реформы не только не решили, но и углубили основные проблемы аграрной страны. В 1861 году крестьяне вместе с ограниченной волей получили чрезвычайно скудные земельные наделы. Уже к концу 1860-х годов множество крестьян европейской России не могли прокормиться хлебом со своих наделов. Заплатить все налоги и подати доходами от земледелия могли только те из них, кто имел наделы в 6–7 десятин (десятина — 1,09 га) на душу в семье. Многие же бывшие государственные крестьяне через 10 лет после реформы имели на душу 3,8 десятины, а бывшие помещичьи — 2,2 десятины. А около 640 тыс. помещичьих крестьян получили при освобождении в 1861 году только даровой надел, который в некоторых губерниях был меньше десятины.

Против малоземелья они стали голосовать ногами. Отдав свои две-три десятины общине, мужик брал паспорт как бы для заработков на стороне и отправлялся с семьей на свой страх и риск искать «вольную землю» в Сибири, то есть решался на захват казенных земель. Многие не выдерживали долгого пути и оседали в первых «просторных» губерниях — Самарской, Уфимской или Оренбургской. Самые выносливые же добирались до Томской губернии, где было почти 40 млн десятин прекрасной земли, именовавшейся кабинетской, так как доходы от нее получал Кабинет Его Императорского Величества.

Переселенцы, новоселы, самоходы, самарцы, как называли отправившихся в Сибирь крестьян, в конце 1870-х годов по дорогам страны шли уже караванами. Часто переселения предпринимались крестьянами после того, как их прошения о переселении игнорировались властями. Так, с 1876 по 1881 год в Министерство государственных имуществ поступило около тысячи ходатайств от 11 тыс. крестьян об отводе им участков на казенных землях, но большинство прошений не было удовлетворено.

Тогдашний министр госимуществ действительный тайный советник П. А. Валуев полагал, «что правительство, раз устроив поземельный быт сельского населения, не считает себя обязанным продолжать это устройство и раздавать ценные казенные земли для удовлетворения временных и случайных потребностей». Министр разъяснял подчиненным, что ходатайства о переселении нужно отклонять, чтобы не возбуждать в крестьянах «несбыточных ожиданий общего дополнительного их наделения землей».

Но губернаторы регулярно сообщали об обнаружении десятков тысяч крестьян, самовольно наделивших себя землей.

И правительству оставалось лишь узаконить их пребывание на новых местах.

Что препятствовало заселению малонаселенной Сибири

В 1889 году, после восьмилетнего обсуждения вопроса о самовольном захвате крестьянами земель на востоке Российской Империи, правительством были выработаны «Правила о переселении сельских обывателей и мещан на казенные земли». Они, как и многие последующие законы и циркуляры, преследовали цель сдержать уход крестьян за Урал, но на деле только увеличивали поток самовольных переселений.

Даже если для переселенцев сразу находилась свободная и пригодная для жизни земля, для ее освоения после изнурительного пути попросту не оставалось средств

Великие александровские реформы не только не решили, но и углубили основные проблемы аграрной страны. В 1861 году крестьяне вместе с ограниченной волей получили чрезвычайно скудные земельные наделы. Уже к концу 1860-х годов множество крестьян европейской России не могли прокормиться хлебом со своих наделов. Заплатить все налоги и подати доходами от земледелия могли только те из них, кто имел наделы в 6–7 десятин (десятина — 1,09 га) на душу в семье. Многие же бывшие государственные крестьяне через 10 лет после реформы имели на душу 3,8 десятины, а бывшие помещичьи — 2,2 десятины. А около 640 тыс. помещичьих крестьян получили при освобождении в 1861 году только даровой надел, который в некоторых губерниях был меньше десятины.

Против малоземелья они стали голосовать ногами. Отдав свои две-три десятины общине, мужик брал паспорт как бы для заработков на стороне и отправлялся с семьей на свой страх и риск искать «вольную землю» в Сибири, то есть решался на захват казенных земель. Многие не выдерживали долгого пути и оседали в первых «просторных» губерниях — Самарской, Уфимской или Оренбургской. Самые выносливые же добирались до Томской губернии, где было почти 40 млн десятин прекрасной земли, именовавшейся кабинетской, так как доходы от нее получал Кабинет Его Императорского Величества.

Переселенцы, новоселы, самоходы, самарцы, как называли отправившихся в Сибирь крестьян, в конце 1870-х годов по дорогам страны шли уже караванами. Часто переселения предпринимались крестьянами после того, как их прошения о переселении игнорировались властями. Так, с 1876 по 1881 год в Министерство государственных имуществ поступило около тысячи ходатайств от 11 тыс. крестьян об отводе им участков на казенных землях, но большинство прошений не было удовлетворено.

Тогдашний министр госимуществ действительный тайный советник П. А. Валуев полагал, «что правительство, раз устроив поземельный быт сельского населения, не считает себя обязанным продолжать это устройство и раздавать ценные казенные земли для удовлетворения временных и случайных потребностей». Министр разъяснял подчиненным, что ходатайства о переселении нужно отклонять, чтобы не возбуждать в крестьянах «несбыточных ожиданий общего дополнительного их наделения землей».

Но губернаторы регулярно сообщали об обнаружении десятков тысяч крестьян, самовольно наделивших себя землей.

И правительству оставалось лишь узаконить их пребывание на новых местах.

До 1892 года было выдано разрешений на переселение 17 289 семьям. А прошло только за Урал — 28 911 семей! Упорядочить процесс не получилось. И опять правительству ничего не оставалось, как узаконить «самовольцев». Правда, и многим из легально прибывших крестьян тоже пришлось прибегать к захвату казенных и кабинетских земель, так как межевые чины не успевали заготавливать участки.

И в 1892 году выдача разрешений на переселение была прекращена. Но это не остановило десятки тысяч семей покинуть свои деревни — неурожай, случившийся в 17 губерниях Черноземья и Среднего Поволжья, погнал голодающих в Сибирь. Более 80 тыс. человек в 1892 году и более 60 тыс. в 1893 году снялись с мест.

Повезло лишь тем крестьянам, кто попал в волну переселений 1896–1898 годов, так как ими занимался Комитет Сибирской железной дороги, строительство которой тогда было в разгаре.

{...}

Надо и то сказать, что на подводе здоровее ехать, нежели на пароходе или на барже, куда набивают переселенцев, как сельдей в бочку, так что и повернуться негде.

(а из Тюмени до Томска пароход плавает не менее 9 дней, а то 12 и 13 и более)».

{...}

Переселенческие пункты выглядели пристойно до тех пор, пока в них не скапливались тысячи людей одновременно.

«Барачные помещения состоят из 2-х небольших корпусов, служащих кухнями, и одного довольно большого здания в середине, которое хотя и устроено из довольно прочного леса, имеет печь только в одном отделении; большая же часть его отопляема быть не может. По другую сторону двора стоит довольно обширный сарай, сколоченный из заборного леса, со щелями по вершку; этот сарай может служить приютом только в теплое время года и не защищает от тех холодов, какие нередко бывают здесь даже поздней весной. Здесь же, в противоположном углу двора, стоит небольшая избушка, обращенная в больничку с 8-ю кроватями. Вне забора, на берегу Туры, построена баня. Кое-где в бараках устроены нары и лавки, по количеству не соответствующие числу переселенцев, которые помещаются иногда в этих постройках.

В этих помещениях, вместе взятых, может быть втиснуто 1000 человек, с пренебрежением, конечно, даже начальными требованиями гигиены.

Но при этом для всего груза, который везут переселенцы, нет крытого навеса».

Но в Тюмени, как правило, дожидались пароходов, чтобы добраться до Томска, 2–3 тыс. человек одновременно. А если из-за поздней весны пароходное движение задерживалось, то переселенцев могло скопиться и более 14 тыс.!

Еще хуже были условия в Томске.

«Место, уступленное городом под бараки,— писал Исаев,— имеет вид непроходимого болота. Прошлою весной, во время разлива реки Томи, по двору переселенческих бараков ездили на лодке… Кто не попал в бараки, тот располагается здесь же под открытым небом, на мокрой и зыбкой почве».

Больница на 30 коек была выстроена на частные деньги, но меньше сотни больных среди переселенцев после адского плавания на каждом пароходе не бывало.«Но выигравши на плате,— писал публицист В. В. Кирьяков,— переселенцы много проиграли на удобствах путешествия. Прежде они ехали в обыкновенных вагонах 3-го класса, правда, не отличающихся у нас вообще большими удобствами и чистотой, но все же в "людских вагонах" и с обычной для пассажирских поездов скоростью. За пониженную же плату переселенцев теперь перевозят в так называемых специальных переселенческих поездах, т. е. обыкновенных товарных вагонах, с широко раздвигающимися настежь дверьми, с люками вместо окон, без входных ступенек, без ватерклозетов, словом, в тех вагонах, в которых перевозится скот, но лишь немного "приспособленных". Все приспособление состоит из кое-как сколоченных нар в два ряда и небольшой железной печки посредине».

После того как переселенцев стали возить на специальных поездах, их питание на станциях серьезно ухудшилось, а заболеваемость и смертность значительно выросли

В каждый вагон набивали по 30–40 человек. Шли эти поезда со скоростью товарняков, поэтому время в дороге увеличилось вдвое. Расписания они не придерживались, и горячая пища, приготовлявшаяся специально для переселенцев на некоторых станциях, или переваривалась или не доваривалась. Все это приводило к болезням. Заболеваемость в дороге увеличилась с 10% до 25%. Каждый десятый умирал.

Министерство внутренних дел позаботилось о том, чтобы бедные крестьяне не хлынули в Сибирь, соблазнившись этим дешевым тарифом.

Разрешение на переселение получала лишь семья, которая могла выехать, имея 25 рублей на человека. Но и у них после долгого пути почти не оставалось средств на обзаведение. Небольшие ссуды деньгами и зерном, положенные легальным переселенцам, не спасали. Такие новоселы не выдерживали на новом месте и года, который проводили в лучшем случае в батрачестве на старожилов, в худшем — побираясь. И становились обратными переселенцами. В некоторые годы их число достигало 25% от отправившихся в Сибирь.

Одной из частых причин неприживаемости крестьян на новом месте была и неисследованность участков, нарезанных межевыми чинами. Партии переселенцев прибывали одна за другой, поэтому с межеванием страшно спешили и не изучали, насколько участок соответствует элементарным требованиям сельского хозяйства. Так, в Мариинском округе были разорены 300 семей, пытавшиеся наладить жизнь на отведенных им безводных землях.

В апреле 1901 г. переселенческий врач К. П. Орлов был командирован в район девяти новых поселков для борьбы с цинготной эпидемией. Эти поселения образовались весной и летом 1900 года в степи в 130–150 верстах от Омска. Все 2300 новоселов были выходцами из малороссийских губерний. Посевы, сделанные ими, погибли, и несколько месяцев подряд переселенцы питались только покупным хлебом, молоком, если в семье была корова, и привезенным с родины салом. Врач зарегистрировал 328 случаев цинги. Развитию болезней способствовало и еще одно обстоятельство:

«Оказалось,— сообщал К. П. Орлов в докладе Омскому медицинскому обществу,— что большинство участков, на которых осели новоселы, не были предварительно обследованы со стороны водоснабжения и новоселам приходилось пить отвратительную воду из колодцев, вырытых собственными средствами».

Особенно тяжелой была ситуация в семьях «самовольцев», переселившихся без разрешения начальства и не получавших никакой помощи при устройстве на месте.

«Сам хозяин семьи лежит в больнице с очень тяжелой формой болезни,— писал К. П. Орлов,— один сын уже умер от цинги; жена, взрослая дочь и мальчик лет 12-ти лежат прикованными к кровати. Всем хозяйством правит подросток лет 16-ти, но и тот еле волочит ноги — готов свалиться. Землянка, в которой живет эта семья, ничем, впрочем, не отличающаяся от других переселенческих землянок, представляет из себя яму глубиною около полутора аршина, обложенную со всех сторон дерном, с микроскопическими двумя окошечками; вонь и сырость в этой землянке были настолько удручающими, что я не мог в ней оставаться более 10 минут».

Многим «самовольцам», оказавшимся без хлеба, без денег и без работы в 1901 году, пришло на помощь Омское медицинское общество.

«В Западной Сибири,— писал историк железнодорожного дела О. Мертенс,— было оставлено от 19 до 22% вполне пригодных в остальном для заселения участков, так как не удалось найти для них источников годной питьевой воды. Если подумать, что все эти подготовительные работы стали выполняться лишь после того, как в 1905 году Переселенческое Управление перешло в ведение Главного Управления земледелия и землеустройства, то не следует удивляться, что обратная волна возвращавшихся русских переселенцев была в прежнее время так велика».

И в 1892 году выдача разрешений на переселение была прекращена. Но это не остановило десятки тысяч семей покинуть свои деревни — неурожай, случившийся в 17 губерниях Черноземья и Среднего Поволжья, погнал голодающих в Сибирь. Более 80 тыс. человек в 1892 году и более 60 тыс. в 1893 году снялись с мест.

Повезло лишь тем крестьянам, кто попал в волну переселений 1896–1898 годов, так как ими занимался Комитет Сибирской железной дороги, строительство которой тогда было в разгаре.

{...}

Надо и то сказать, что на подводе здоровее ехать, нежели на пароходе или на барже, куда набивают переселенцев, как сельдей в бочку, так что и повернуться негде.

(а из Тюмени до Томска пароход плавает не менее 9 дней, а то 12 и 13 и более)».

{...}

Переселенческие пункты выглядели пристойно до тех пор, пока в них не скапливались тысячи людей одновременно.

«Барачные помещения состоят из 2-х небольших корпусов, служащих кухнями, и одного довольно большого здания в середине, которое хотя и устроено из довольно прочного леса, имеет печь только в одном отделении; большая же часть его отопляема быть не может. По другую сторону двора стоит довольно обширный сарай, сколоченный из заборного леса, со щелями по вершку; этот сарай может служить приютом только в теплое время года и не защищает от тех холодов, какие нередко бывают здесь даже поздней весной. Здесь же, в противоположном углу двора, стоит небольшая избушка, обращенная в больничку с 8-ю кроватями. Вне забора, на берегу Туры, построена баня. Кое-где в бараках устроены нары и лавки, по количеству не соответствующие числу переселенцев, которые помещаются иногда в этих постройках.

В этих помещениях, вместе взятых, может быть втиснуто 1000 человек, с пренебрежением, конечно, даже начальными требованиями гигиены.

Но при этом для всего груза, который везут переселенцы, нет крытого навеса».

Но в Тюмени, как правило, дожидались пароходов, чтобы добраться до Томска, 2–3 тыс. человек одновременно. А если из-за поздней весны пароходное движение задерживалось, то переселенцев могло скопиться и более 14 тыс.!

Еще хуже были условия в Томске.

«Место, уступленное городом под бараки,— писал Исаев,— имеет вид непроходимого болота. Прошлою весной, во время разлива реки Томи, по двору переселенческих бараков ездили на лодке… Кто не попал в бараки, тот располагается здесь же под открытым небом, на мокрой и зыбкой почве».

Больница на 30 коек была выстроена на частные деньги, но меньше сотни больных среди переселенцев после адского плавания на каждом пароходе не бывало.«Но выигравши на плате,— писал публицист В. В. Кирьяков,— переселенцы много проиграли на удобствах путешествия. Прежде они ехали в обыкновенных вагонах 3-го класса, правда, не отличающихся у нас вообще большими удобствами и чистотой, но все же в "людских вагонах" и с обычной для пассажирских поездов скоростью. За пониженную же плату переселенцев теперь перевозят в так называемых специальных переселенческих поездах, т. е. обыкновенных товарных вагонах, с широко раздвигающимися настежь дверьми, с люками вместо окон, без входных ступенек, без ватерклозетов, словом, в тех вагонах, в которых перевозится скот, но лишь немного "приспособленных". Все приспособление состоит из кое-как сколоченных нар в два ряда и небольшой железной печки посредине».

После того как переселенцев стали возить на специальных поездах, их питание на станциях серьезно ухудшилось, а заболеваемость и смертность значительно выросли

В каждый вагон набивали по 30–40 человек. Шли эти поезда со скоростью товарняков, поэтому время в дороге увеличилось вдвое. Расписания они не придерживались, и горячая пища, приготовлявшаяся специально для переселенцев на некоторых станциях, или переваривалась или не доваривалась. Все это приводило к болезням. Заболеваемость в дороге увеличилась с 10% до 25%. Каждый десятый умирал.

Министерство внутренних дел позаботилось о том, чтобы бедные крестьяне не хлынули в Сибирь, соблазнившись этим дешевым тарифом.

Разрешение на переселение получала лишь семья, которая могла выехать, имея 25 рублей на человека. Но и у них после долгого пути почти не оставалось средств на обзаведение. Небольшие ссуды деньгами и зерном, положенные легальным переселенцам, не спасали. Такие новоселы не выдерживали на новом месте и года, который проводили в лучшем случае в батрачестве на старожилов, в худшем — побираясь. И становились обратными переселенцами. В некоторые годы их число достигало 25% от отправившихся в Сибирь.

Одной из частых причин неприживаемости крестьян на новом месте была и неисследованность участков, нарезанных межевыми чинами. Партии переселенцев прибывали одна за другой, поэтому с межеванием страшно спешили и не изучали, насколько участок соответствует элементарным требованиям сельского хозяйства. Так, в Мариинском округе были разорены 300 семей, пытавшиеся наладить жизнь на отведенных им безводных землях.

В апреле 1901 г. переселенческий врач К. П. Орлов был командирован в район девяти новых поселков для борьбы с цинготной эпидемией. Эти поселения образовались весной и летом 1900 года в степи в 130–150 верстах от Омска. Все 2300 новоселов были выходцами из малороссийских губерний. Посевы, сделанные ими, погибли, и несколько месяцев подряд переселенцы питались только покупным хлебом, молоком, если в семье была корова, и привезенным с родины салом. Врач зарегистрировал 328 случаев цинги. Развитию болезней способствовало и еще одно обстоятельство:

«Оказалось,— сообщал К. П. Орлов в докладе Омскому медицинскому обществу,— что большинство участков, на которых осели новоселы, не были предварительно обследованы со стороны водоснабжения и новоселам приходилось пить отвратительную воду из колодцев, вырытых собственными средствами».

Особенно тяжелой была ситуация в семьях «самовольцев», переселившихся без разрешения начальства и не получавших никакой помощи при устройстве на месте.

«Сам хозяин семьи лежит в больнице с очень тяжелой формой болезни,— писал К. П. Орлов,— один сын уже умер от цинги; жена, взрослая дочь и мальчик лет 12-ти лежат прикованными к кровати. Всем хозяйством правит подросток лет 16-ти, но и тот еле волочит ноги — готов свалиться. Землянка, в которой живет эта семья, ничем, впрочем, не отличающаяся от других переселенческих землянок, представляет из себя яму глубиною около полутора аршина, обложенную со всех сторон дерном, с микроскопическими двумя окошечками; вонь и сырость в этой землянке были настолько удручающими, что я не мог в ней оставаться более 10 минут».

Многим «самовольцам», оказавшимся без хлеба, без денег и без работы в 1901 году, пришло на помощь Омское медицинское общество.

«В Западной Сибири,— писал историк железнодорожного дела О. Мертенс,— было оставлено от 19 до 22% вполне пригодных в остальном для заселения участков, так как не удалось найти для них источников годной питьевой воды. Если подумать, что все эти подготовительные работы стали выполняться лишь после того, как в 1905 году Переселенческое Управление перешло в ведение Главного Управления земледелия и землеустройства, то не следует удивляться, что обратная волна возвращавшихся русских переселенцев была в прежнее время так велика».

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

16 сентября 2025 13:57

16 сентября 2025 13:57