Обсуждаемое

Опрос

Судьба Зеленского - ?

Суд, приговор

Убьют хозяева

Сбежит

Популярное

Рейтинг

Видео

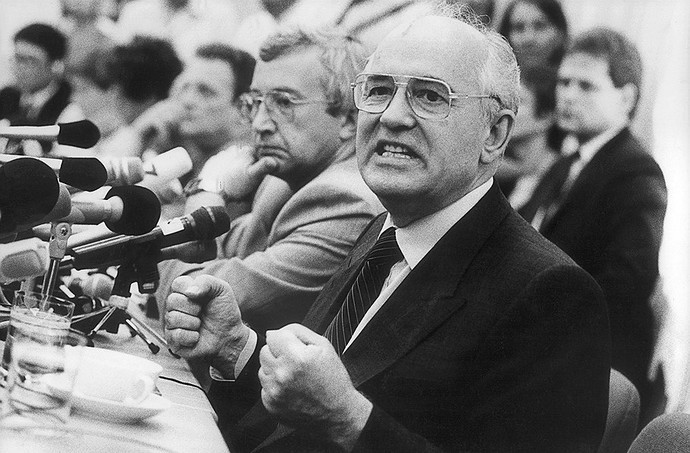

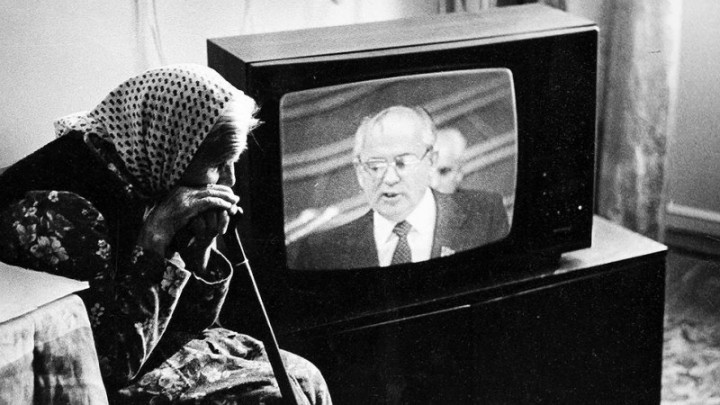

«СССР казался вечным». Перестройка. 30 лет спустя

23 апреля 1985 года на апрельском пленуме ЦК КПСС впервые было произнесено слово «перестройка». Была ли изначально перестройка обречена на провал? В последние же годы стал появляться вопрос: а не было ли все затеянное изначально зловещим заговором Запада с целью развалить Советский Союз с помощью «подсадной утки», коей был Михаил Сергеевич Горбачев?

Был ли приход Горбачева к власти в марте 1985 года после смерти дряхлого Константина Черненко приходом неких «реформаторских сил», которые имели хотя бы черновой набросок планов по переустройству страны и спасению дряхлеющей системы? Нет, это был результат прежде всего межфракционной борьбы внутри советского руководства. На первом месте был возраст Горбачева, а не его взгляды. Решающую роль сыграла чисто аппаратная борьба.

К нему благоволил Юрий Андропов. Возглавляя до этого КГБ, он в большей степени владел информацией об истинном состоянии дел в советской экономике и, главное, ВПК. Футуристические программы «звездных войн» Рейгана напугали советских геронтократов: они поняли, что в гонке технологий и вооружений СССР может выдохнуться и проиграть. Андропова нынче представляют чуть ли не как реформатора. На деле его смутное (именно такое) осознание того, что «надо что-то делать», вылилось в кампанейщину по «наведению порядка и дисциплины». Людей отлавливали в рабочее время в кино, в магазинах и на улицах, сообщая о том на работу.

В прощальной статье в декабре 1983 года генсек, уже подключенный к искусственной почке, выдвигает лозунг «Больше социализма!». То есть система хороша, ее надо лишь улучшить. Андропов успел провести несколько громких антикоррупционных операций против ряда представителей номенклатуры. И все. В этом смысле ранний Горбачев был верным андроповцем.

Черненко Горбачева недолюбливал и, говорят, инициировал расследование его деятельности на посту первого секретаря Ставропольского обкома. Но поскольку инициатор большую часть своего недолгого правления пребывал в предсмертном состоянии, то и дело это умерло. К тому же Горбачева после смерти Андропова «опекал» влиятельный министр обороны Устинов.

Другой член «триумвирата» — многолетний глава МИДа «мистер Нет» Андрей Громыко долгое время к Горбачеву был холоден. Пока Андропов был жив, Громыко, по некоторым данным, сам хотел стать его наследником. Но поддержки не получил. И в какой-то момент понял: видимо, староват. По одной из легенд, накануне решающего мартовского пленума 1985-го Громыко «выторговал» себе пост председателя Президиума Верховного Совета (типа «президента») — как венец многолетней карьеры. Пост этот он от Горбачева, кстати, получил сразу. Но в молодом генсеке разочаровался.

Накануне смерти Черненко фаворитом (он то сидел рядом, то стоял за спиной умиравшего генсека) считался Виктор Гришин, глава московской парторганизации. Позже соратник Горбачева Александр Яковлев вспоминал: в команде Черненко уже «готовили речи и политическую программу» для Гришина. Но против него сыграл, видимо, тот же возраст: Гришину было 70. В ЦК, в том числе под влиянием Громыко и других, сформировалось мнение, что пора прекращать «гонки на лафетах», надо выбрать кого-то помоложе и надолго. На репутации Гришина мог сказаться и скандал вокруг директора Елисеевского магазина Юрия Соколова, связанного с московской верхушкой и расстрелянного по делу, заведенному при Андропове (хотя расстреляли уже при Черненко).

А вот главе Ленинградского горкома Григорию Романову было 60. «Молодой». Но то ли он сам отступился в пользу Гришина, то ли был оттеснен в результате аппаратных интриг (например, был запущен слух о роскошной свадьбе его дочери якобы в Таврическом дворце с музейными сервизами), на момент смерти Черненко он уже не был фаворитом. Говорят, и «царская» фамилия подкачала: советские догматики были чутки к символам. Да еще ему хватило ума, зная, что Черненко при смерти, улететь на отдых на далекую Куршскую косу в Литву, откуда он, чудом избежав авиакатастрофы из-за нелетной погоды, едва успел на пленум. Но к тому времени все было уже решено.

Еще один видный оппонент Горбачева — глава ЦК Компартии Украины Щербицкий был отправлен с визитом в США, откуда никак не мог вылететь после пришедшего известия о смерти генсека. Говорят, задержке вылета из Нью-Йорка поспособствовали люди главы КГБ Чебрикова. В общем, на решающее заседание Политбюро украинский коммунист опоздал.

Большую роль в аппаратной победе Горбачева сыграл глава одного из ключевых отделов ЦК — организационно-партийной работы, — бывший секретарь Томского обкома Егор Лигачев. Он считался сторонником Горбачева именно из-за возраста и «энергичности». (Кстати, именно Лигачев вытащил в Москву Ельцина.) Он «прошерстил» чуть ли не две трети аппарата ЦК, а накануне пленума лично ночью обзванивал секретарей обкомов — членов ЦК.

Решающее слово в Политбюро накануне пленума было, конечно, за Громыко, чей авторитет был непререкаем. Он поддержал молодого Горбачева. Говорят, тот прошел на Политбюро с перевесом лишь в один голос. И это все, конечно, ничуть не напоминает осознанный выбор в пользу реформ.

Всякий генсек — любой, кто мог быть на месте Горбачева, — сразу же пытается обозначить «свежую струю». Таковой и стал апрельский пленум 1985 года. Предшествующий период новый начальник партии охарактеризовал как «застойный».

Главные задачи реформирования экономики были сформулированы так: «Задача ускорения темпов роста, притом существенного, вполне выполнима, если в центр всей нашей работы поставить интенсификацию экономики и ускорение научно-технического прогресса, перестроить управление и планирование, структурную и инвестиционную политику, повсеместно повысить организованность и дисциплину, коренным образом улучшить стиль деятельности».

Речь не шла об изменении основ социалистической системы, которая по-прежнему признавалась правильной. Надо лишь включить «дополнительные резервы и преимущества» социализма, повысить трудовую дисциплину. За счет чего? За счет тех же «андроповских» административных методов. Чем тут горбачевское «ускорение» отличалось от традиционных методов, известных со времен сталинщины, «ударного труда», подстегивания «трудового энтузиазма» и пр.? Как можно было «ускорить научно-технический прогресс» с помощью командных методов?

Возможно, ставка была на финансовую накачку отдельных отраслей. Но финансовые резервы страны сначала подорвала безумная антиалкогольная кампания, а потом резкое падение цен на нефть. До начала борьбы с пьянством около четверти поступлений в казну от розничной торговли приходилось на алкоголь, но уже в 1986 году доходы казны от пищевой промышленности составили лишь 38 млрд руб., а в 1987 году — 35 млрд руб. вместо прежних 60 млрд.

Резкое падение нефтяных цен начинается с 1986 года. Достигнув пика — более $35 за баррель (в нынешних ценах это ближе к $60), в 1986-м они упали до $10 (меньше $30 сегодняшних). Между тем с 1975 по 1989 год СССР заработал от экспорта нефти и нефтепродуктов примерно 100 млрд руб. (в ценах того времени, по подсчетам экономиста Николая Шмелева, $200–250 млрд).

Пустить бы их с умом на модернизацию страны! А уже в 1986 году СССР получил за экспорт нефти и нефтепродуктов лишь 5 млрд инвалютных рублей вместо прежних 10–12 млрд в год. Только за первые три года правления Горбачева страна потеряла около 40 млрд руб. А еще до него доходы от нефти были промотаны, потрачены на потребительский импорт и импорт зерна.

Первые шаги Горбачева были чистой воды социалистическим идеализмом. Та же антиалкогольная кампания. Затем широко разрекламированная программа «Жилье-2000», обещавшая полное решение «квартирного вопроса» к началу века. В рамках «школьной реформы» планировали полную компьютеризацию средней школы. Местами Горбачев действовал чисто хрущевскими методами, укрупняя управленческие структуры, как тот совнархозы. Так, в ноябре 1985 года был создан Госагропром, на основе слияния семи союзных министерств и ведомств. В начале 1986 года была придумана совершенно уж нелепая инстанция — госприемка, которая была призвана контролировать качество продукции в условиях командной экономики, но привела лишь к росту бюрократического аппарата на всех уровнях.

Последовавший за апрельским пленумом XXVII съезд КПСС (март 1986 года) развил «утопическую линию»: по его указанию промышленный потенциал СССР должен был удвоиться за 15 лет. Но опять же — в документах съезда нет и намека на необходимость как-то поменять принципы организации экономики, включая бюрократический хозяйственный механизм, уже находившийся в глубоком кризисе. Вместо этого — опять банальная советская «штурмовщина». То есть раннее горбачевское правление было вполне «андроповским». Так, был объявлен курс на борьбу «с нетрудовыми доходами», что должно было удушить в зародыше всяких кустарей, цеховиков и мелкотоварные семейные сельхозпроизводства, то есть прародителей малого бизнеса и фермерства.

Никакого плана экономических реформ и даже идеи об общем направлении движения (как у Дэн Сяопина в КНР в начале 80-х, когда начались китайские реформы) ни у кого в советском руководстве, включая генсека, не было. Были некие мысли по поводу «совершенствования методов социалистического хозяйствования», и только.

Возможно, мы до сих пор недооцениваем роль, которую сыграло в проведении тогдашней политики банальное невежество и руководителей, и представителей «интеллектуальной элиты» по части того, как устроена современная экономика. Будучи десятилетиями зомбированными марксистско-ленинскими заклинаниями, эти люди были попросту безграмотны. Состояние наук об обществе в позднем СССР было прискорбно, погрязнув в догматизме.

Примерно через год после апрельского пленума руководство СССР видит: никакого «ускорения» нет.И тогда уже был взят курс на «радикальную реформу экономики» плюс «гласность».

Как виделась «радикальная реформа»? Прежде всего как ослабление роли централизованного управления. И что — смена экономических отношений, допущение частного капитала? Отнюдь. Говорят о «предоставлении большей возможности для инициативы отдельных предприятий». А гласность мыслилась как эквивалент «широкой «демократизации» в рамках социалистической парадигмы».

Принято считать, что Горбачев совершил роковую ошибку, когда начал в 1987 году политические «реформы» (хотя они были весьма ограниченными и невнятными) вместо экономических (мол, в Китае было все наоборот и потому успешно). Проблема не в этом. Проблема в том, что не было грамотного представления, что делать вообще. Ни в политике, ни в экономике.

По части политических реформ у руководства СССР было примерно такое же представление, как о реформах экономических, — невежественное. Исходили из возможности реформировать социализм во главе с КПСС. Примерно так же думали улучшить плановую экономику — «больше социализма».

Гласность вылилась не в строительство основ нового общества. Их горбачевское руководство сформулировать так и не смогло. Она вылилась преимущественно в отрицание сначала «перегибов» советской системы, а затем и самих ее основ. Гласность была традиционным проявлением чисто российского дискурса, когда общество пытается идти вперед с повернутой назад головой. Разоблачение преступлений сталинизма было важно, но важно было предложить и новое общественно-экономическое устройство страны. Разрушительный характер общественных дискуссий стал доминантой, а внятного плана преобразований не возникло до самого конца СССР.

И последнее. Миф о том, что Тэтчер, принимая Горбачева, еще когда он был просто секретарем ЦК, «сделала выбор», что якобы через эту фигуру можно будет развалить «империю зла». На деле, для Тэтчер, как и для другого западного лидера той поры, принципиально важно было не столько противостоять СССР или обороняться от него, сколько как-то разговаривать с его лидерами. Геронтократы брежневско-андроповского «посола» были вроде инопланетян.

Горбачев, про которого она сказала, что он ей «нравится, с ним можно иметь дело», был похож на нормального человека, а его жена Раиса, как любая «нормальная женщина», во время визита в Лондон отправилась в ювелирный магазин. Разве что, как писала Тэтчер Рейгану, о правах человека Михаил Сергеевич в тот момент (он был в Англии в 1984-м) говорить не умел и не любил.

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством. Политика сближения с горбачевским СССР стала для Запала такой же импровизацией, как и сама «горбачевщина». Как и «неожиданное» объединение Германии, увенчавшее якобы конец «холодной войны». Накануне объединения Тэтчер говорила Горбачеву, что она — против, так как эта страна уже дважды начинала мировую войну. Впрочем, это уже другая история. Тоже преисполненная несбывшихся иллюзий.

Постоянный адрес публикации на нашем сайте:

QR-код адреса страницы:

(Наведите смартфон, сосканируйте код, читайте сайт на смартфоне)

(Наведите смартфон, сосканируйте код, читайте сайт на смартфоне)

Тэги: # история

Внимание! Мнение авторов и комментаторов может не совпадать с мнением Администрации сайта

105 мнений. Оставьте своё

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться

или восстановить пароль от аккаунта, если Вы его забыли.

а можно такие длинные тексты убирать в спойлер?

Вспоминаю это выступление Горбачева, первая мысль была - этот хочет все разрушить! Не трансформировать или дать новый импульс в развитии страны, а именно разрушить. К великому сожалению вся его дальнейшая деятельность именно к этому привела.

Как то в начале 90х мне довелось пообщаться с одним старым партийцем ему тогда было 98 так что в партию он вступил еще в 18м году и вот он сказал мне одну интересную вещь- коммунистическая партия как и сам СССР были плодом борьбы рабочих и крестьян,но дело в том что к концу 80х уже небыло рабочих и крестьян! в том понимании как их представляли основатели СССР!К концу 70х в СССР сложилось два других класса как он говорил"работников и колхозников(как он говорил настоящих рабочих не стало остались одни работники которых мало волновал результат их труда)"которым было глубоко плевать на все коммунистические идеи и на само государство,которые только думали о личном благосостоянии о красивой жизни,а следовательно КПСС и СССР потеряли саму основу своего существования,так что Горбачев или Лигачев не важно спасать то уже было нечего вот примерно так он мне и обьяснил крах Советского Союза,кто знает может он и был прав!

Ну, за это спасибо лысому кукурузнику. Именно при нём это началось. Факт!

----------

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.

Другой ленинец, Лазарь Каганович перед смертью откровенно

высказался о клике Горбачёва - знаменитое "эти шибздики державу просрали".

Спасать всегда что есть. В этом случае - последнее что осталось, Россию.

высказался о клике Горбачёва - знаменитое "эти шибздики державу просрали".

Спасать всегда что есть. В этом случае - последнее что осталось, Россию.

Вук!

А что скажете на это?

"...в условиях, когда главным противоречием эпохи стало противоречие между глобальным бизнесом и народами, которые он частью эксплуатирует, а частью уничтожает в силу их избыточности с точки зрения возможностей эксплуатации, на стороне трудящихся объективно оказывается и национальный бизнес, который разрушается глобальными монополиями точно так же, как и повседневная жизнь обычных людей.

Глобальные монополии против трудящихся народов - таково разделение мира сегодня; когда народы овладеют своими государствами (пока успешных примеров немного - Китай, Иран, возможно, Вьетнам) и начнут создавать свой глобальный порядок, начнется новая эпоха.

Вероятно, ее началом станет срыв мира в глобальную депрессию с распадом глобальных рынков на макрорегионы.

К этому моменту надо быть готовыми, ибо, как сказал Назарбаев, предстоящий катаклизм переживут далеко не все народы".

А что скажете на это?

"...в условиях, когда главным противоречием эпохи стало противоречие между глобальным бизнесом и народами, которые он частью эксплуатирует, а частью уничтожает в силу их избыточности с точки зрения возможностей эксплуатации, на стороне трудящихся объективно оказывается и национальный бизнес, который разрушается глобальными монополиями точно так же, как и повседневная жизнь обычных людей.

Глобальные монополии против трудящихся народов - таково разделение мира сегодня; когда народы овладеют своими государствами (пока успешных примеров немного - Китай, Иран, возможно, Вьетнам) и начнут создавать свой глобальный порядок, начнется новая эпоха.

Вероятно, ее началом станет срыв мира в глобальную депрессию с распадом глобальных рынков на макрорегионы.

К этому моменту надо быть готовыми, ибо, как сказал Назарбаев, предстоящий катаклизм переживут далеко не все народы".

об этом тоже писали, что после 20 съезда КПСС в стране появился уклон на мещанство, что и подпортило идеологию. а человек-потребитель благ, не может строить будущее, он только ищет как сытнее жить сегодня любыми даже сомнительными методами... начались спецраспределители, товарные базы, фарца...на том и погорели в итоге - развалили СССР дружно и своими же руками во главе верхушки кпсс... вот сейчас пробежаться по "элите" и олигархам - все сплошь выходцы из золотой советской молодежи -детки партийных лидеров или кто обслуживал их или лидеры влксм...

Старый коммунист был прав. Так всё и было.

Людей отлавливать, в рабочее время в кинотеатрах при Андропове, а не при Горбачёве. Автор статьи допустил неточность.

Цитата: batyjxan

Автор статьи допустил неточность.

А может быть именно вы прочитали текст по диагонали? Автор статьи пишет:

" Андропова нынче представляют чуть ли не как реформатора. На деле его смутное (именно такое) осознание того, что «надо что-то делать», вылилось в кампанейщину по «наведению порядка и дисциплины». Людей отлавливали в рабочее время в кино, в магазинах и на улицах, сообщая о том на работу.

Источник: https://politikus.ru/articles/49331-sssr-kazalsya-vechnym-perestroyka-30-let-spustya.html

Politikus.ru"

Кстати об облавах. Может быть было больше разговоров,чем дел. Весь 1983 -84 год я не работала, была и в магазинах,и в кино, но ни разу ничего подобного не видела. Слухов было много,рассказывали родственники,друзья ,подруги,но всегда с чьих-то слов, лично никто пострадавших не видел. Может быть так было в Москве,а на местах перегнули палку? Или важно было пустить слух,который быстро обрастал страшилками?

увы, но это не слухи((( во всяком случае в Питере такое практиковалось((((

Наверное,у вас Романов выслуживался,вся Москва гремела по-поводу свадьбы его дочери,только место преступления было разным,называли иЭрмитаж,и Царское Село,и Таврический . Сходились лишь в использовании коллекционного сервиза!

Цитата: Горожанка

называли иЭрмитаж,и Царское Село,и Таврический

Про Эрмитаж ничего сказать не могу, так как не знаю, но в Царском Селе точно свадьбу дочери он не справлял (я живу в Царском Селе и мой друг работал в реставрационной мастерской, так что о таком событии точно сообщил бы), и в Таврическом у меня работала в те годы в столовой знакомая, которая возмущалась этими слухами...

МДААА....или МЛЯЯЯЯЯ....или Б..яяя...

Слов нет и мыслей тоже,как ЭТО называть!!А насчет статьи-пусть этих тварей перестройных бесы в аду талонами кормят!

Слов нет и мыслей тоже,как ЭТО называть!!А насчет статьи-пусть этих тварей перестройных бесы в аду талонами кормят!

Класс! А по поводу статьи - "черного кобеля не отмоешь добела!" Предатель Горбачев и изменник Родины. Судить его надо, а не статейки в его защиту писать.

Конечно не только вина горбачева, ему помогали! Такую страну разрушить без помощников невозможно!

Никто, типа, ничего не планировал разваливать - Горбачёв просто не способен ничего планировать, кишка тонка, Запад тоже ни сном, ни духом... Само развалилось... Вот так вот - взяло и развалилось. Первое в мире социалистическое государство. Самое большое в мире, самое богатое ресурсами. Вооруженное ядерным оружием...

Что за бред!!! Не верю!!!

А как же быть с наградой Горбика в Пиндостане - "За победу в холодной войне"?

Что за бред!!! Не верю!!!

А как же быть с наградой Горбика в Пиндостане - "За победу в холодной войне"?

а продукты кто гноил в лесах и на свалках?

Правда, ИСТИННАЯ ПРАВДА!

А если учесть, сколько выходцев из Украины лезло в ПАРТИЮ и ВЛАСТЬ...

Долго пришлось валить, но результат совместной работы украинцев и сотоварищи - НА ЛИЦО

.

Не удивительно, СССР - развалили.

"Независимую НЕНЬКУ" - за 24 года ухайдокали.

Долго ли, умеючи?

А если учесть, сколько выходцев из Украины лезло в ПАРТИЮ и ВЛАСТЬ...

Долго пришлось валить, но результат совместной работы украинцев и сотоварищи - НА ЛИЦО

.

Не удивительно, СССР - развалили.

"Независимую НЕНЬКУ" - за 24 года ухайдокали.

Долго ли, умеючи?

Советские лидеры выставлены в статье дураками, ничего не понимающими в экономике. Позволю себе усомниться.

Слабый лидер не смог подавить дворцовый переворот. Плюс система, целенаправленно выдвигающая на руководящие должности самых мразных типов, которые первыми же предали как свою партию, так и Родину. И жующее стадо вместо гражданского общества.

В современном мире ничего не напоминает?

В современном мире ничего не напоминает?

Статья очень напоминает развернутый тезис именуемый в литературе "принципом Питера". Принцип Питера гласит: "Если в мире есть должность и человек ей не соответствующий, то при достаточном количестве перемещений, эту должность займёт и.менно он!" ЧТД в случае с Горбачёвым

----------

С коммунистическим приветом ПАЛЫЧ

С коммунистическим приветом ПАЛЫЧ

Я все таки верую в то, что Горбачев реально не знал что делать, а ещё его некоторое уподобление Западом сыграло немаловажную роль для развала Союза.

----------

«Война всех против всех». Томас Гоббс

«Война всех против всех». Томас Гоббс

Эххе!Все мы задним умом крепки!

----------

Темных туч хоровод над дорогой осенней,

Наша тройка летит, поднимая бурьян,

Ну зачем, ну зачем в эту бричку мы сели,

Мы же видели ясно, что кучер был пьян.

То ли вороны над нами, то ли тучи,

На душе темно, а ночь еще темней,

А над кручей, а над кручей, а над кручей

Пьяный кучер гонит взмыленных коней.

И кого обвинять нам, усталым, и грешным,

Что с обрыва вот-вот полетим под уклон,

Что мордатый мужик, от вина охмелевший,

Нашу жизнь, не спросив нас, поставил на кон.

Мы к прогулкам таким не имели привычки,

До сих про не спеша мы ходили пешком.

Ну зачем, ну зачем в эту бричку мы сели,

Словно кто-то ударил нас пыльным мешком.

Что ж простимся, господа, на всякий случай,

Знать до одури напился дуралей.

Пьяный кучер, пьяный кучер, пьяный кучер

Гонит, гонит, гонит взмыленных коней.(текст песни Л.ДЕРБЕНЕВА,музыка МАТЕТА И.,поет И.КОБЗОН)

=================

Слава Богу,сменился кучер!

----------

Темных туч хоровод над дорогой осенней,

Наша тройка летит, поднимая бурьян,

Ну зачем, ну зачем в эту бричку мы сели,

Мы же видели ясно, что кучер был пьян.

То ли вороны над нами, то ли тучи,

На душе темно, а ночь еще темней,

А над кручей, а над кручей, а над кручей

Пьяный кучер гонит взмыленных коней.

И кого обвинять нам, усталым, и грешным,

Что с обрыва вот-вот полетим под уклон,

Что мордатый мужик, от вина охмелевший,

Нашу жизнь, не спросив нас, поставил на кон.

Мы к прогулкам таким не имели привычки,

До сих про не спеша мы ходили пешком.

Ну зачем, ну зачем в эту бричку мы сели,

Словно кто-то ударил нас пыльным мешком.

Что ж простимся, господа, на всякий случай,

Знать до одури напился дуралей.

Пьяный кучер, пьяный кучер, пьяный кучер

Гонит, гонит, гонит взмыленных коней.(текст песни Л.ДЕРБЕНЕВА,музыка МАТЕТА И.,поет И.КОБЗОН)

=================

Слава Богу,сменился кучер!

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством.

Еще как был. И воплотил его Андропов. Он устранил тем или иным способом всех, кто мог серьезно повлиять на дальнейший ход событий.

Мы все сами своими руками разрушили страну. Мы были честные и демократичные. А демократ Ельцин в трамвае ездил в поликлинику (1 раз). Кстати евреи за два года до катастрофы поняли, что стране кирдык и пик отездов пришёлся на 1989 год, значит документы оформляли ещё в 1988-м. А мы куда смотрели, ведь индикатор был прямо под носом. Гордыня замучила. Мы наш, мы новый мир построим... Всем по куску собственности и заживём. И честные и справедливые спорили, а что же достанется военным, не пушку же ему приватизировать... А как делить будем... И поделили, как в сказке Два жадных медвежонка... Досталось всем...

Кстати евреи рванули из страны,как только Горбачев заявил о борьбе с нетрудовыми доходами!

На воре и шапка горит!

На воре и шапка горит!

А его доходы во время работы в ставрополье были трудовыми ?? Вообще то доить цеховиков , работяг , предпринимателей мелких , это труд...И Раечка ему помогала в поте лица, говоря жёнам тех кого он доил что ей понравилось в ювелирном магазине и то что её Миша не может ей купить на его зар плату. Потом жёны покупали и * дарили * ей.

----------

Пока существуют овцы, будут существовать и волки !

Пока существуют овцы, будут существовать и волки !

Распад начался с окраин. Прибалтика, юг, ср.азия. Могли подавить в зародыше, как мне кажется, но жертвы были бы серьезные. Горбачев испугался огласки, мнения Запада. Побоялся испортить свой имидж. Тот же Янукович. ГБ почему-то оказалось бессильным против воли горбатого и потом все покатилось. Экономика здесь не играла решающей роли, уже привыкли все к постоянному дефициту - терпели бы и дальше. С другой стороны - быть может Судьба провела по наименее разрушительному пути, ну и ГБ к 2000ным очухались.

Цитата: ravik

уже привыкли все к постоянному дефициту

Во многом искусственно созданному: на складах годами пылились так называемые дефициты, а в магазины выдавали по разнорядке в конце месяца для выполнения плана(((((((((((((((((А вспомните талоны... оказалось, что по талонам товаров всем хватило с избытком: сколько муки и круп оказалось на помойке после отмены талонной системы, так как отоваривали всё полностью, даже если на семью и не надо такое количество, боясь, что талоны отменят и товара не будет в магазине, всё равно покупали(((( а мыла и стиральных порошков, выкупленных по талонам, хватило ещё не на один год после отмены распределительной системы(((

"искусственно созданные" - пример разрушение механизмов государства.

----------

Пиндостан должен быть разрушен!

Пиндостан должен быть разрушен!

Распад начался с Кравчука,который начал гнуть линию на выход Украины из СССР.А Кравчук без поддержки США сам не мог до такого додуматься!

Согласен с вами полная аналогия с современной Украиной Горбачёв - Янукович, Ельцин - Парашенко,Чубайс - Яйценюх.

Вредная статья. Автор пытается внушить мысль, что СССР рухнул сам по себе, а не в результате действий Запада.

Отчего же Горбачёв нарушил Конституцию и другие законы, подписав бумаги о роспуске СССР? Из-за того, что не знал как с экономикой справиться?

И уж фраза: "Говорят, задержке вылета из Нью-Йорка поспособствовали люди главы КГБ Чебрикова" полностью выдаёт автора. Ага. Рука Москвы. Дотянулась до Америки.

Сплошные мифы и обман, а не деловой разбор.

Отчего же Горбачёв нарушил Конституцию и другие законы, подписав бумаги о роспуске СССР? Из-за того, что не знал как с экономикой справиться?

И уж фраза: "Говорят, задержке вылета из Нью-Йорка поспособствовали люди главы КГБ Чебрикова" полностью выдаёт автора. Ага. Рука Москвы. Дотянулась до Америки.

Сплошные мифы и обман, а не деловой разбор.

Форма, потерявшая содержание разрушается.

СССР рухнул, когда массовое сознание перестало верить в цель существования государства - построение коммунизма. Остальное дело времени и внешних факторов.Горбачёв закономерен в этом процессе. Не он. так был бы другой.

Пока мы не встанем на путь ясной всем идеологии, пока государство тем самым не обретёт смысла, угроза распада будет постоянной. Нельзя вечно покупать верность элит.

СССР рухнул, когда массовое сознание перестало верить в цель существования государства - построение коммунизма. Остальное дело времени и внешних факторов.Горбачёв закономерен в этом процессе. Не он. так был бы другой.

Пока мы не встанем на путь ясной всем идеологии, пока государство тем самым не обретёт смысла, угроза распада будет постоянной. Нельзя вечно покупать верность элит.

----------

Пиндостан должен быть разрушен!

Пиндостан должен быть разрушен!

Был бы не Горбачёв М.С., а другой - судить другого.

Не надо к жизни применять штампы. Это приводит к ошибкам.

Государство существует только если народ верит в построение коммунизма?

Каша у вас в голове.

Государство существует только если народ верит в построение коммунизма?

Каша у вас в голове.

Не думаю, что так. СССР не мог рухнуть самостоятельно, его подтолкнули к этому неправильные действия Советского руководства. Сыграли свою роль и действия Запада. Однако, считать, что Горбачева специально поставили Западные страны, либо он сам по своей инициативе стал разваливать социалистический строй - несусветная глупость.

Горбачев был выходец из коммунистической советской системы, он и развалил ее исключительно в традициях закосневшей партийной номенклатуры так сказать.

Горбачев был выходец из коммунистической советской системы, он и развалил ее исключительно в традициях закосневшей партийной номенклатуры так сказать.

Вы просто не изучали этот вопрос. Горбачёва и ещё около 60 человек американцы после войны двигали по партийной лестнице для осуществления плана уничтожения СССР. На них на всех был компромат. Конкретно на Горбачёва: амерам достались архивы гестапо и там были документы о сотрудничестве его родственников с этой организацией. "Повезло" Горбачёву. Если бы не его выбрали, то были запасные варианты. Мало кто знает, что государственники в Политбюро двигали другого человека на пост генсека, но не успели. Это - Назарбаев. Если бы успели, то сейчас картина была бы совсем другой.

Даже при том, что пришёл подконтрольный амерам руководитель, потребовалось 6 лет на ослабление СССР, уничтожение государственных структур, уничтожение экономики.

Англосаксы воспользовались тем, что к власти в СССР может прийти практически любой человек. Это сила власти, поскольку позволяет обеспечить свежие кадры в руководстве, но одновременно оказалось слабостью.

Даже при том, что пришёл подконтрольный амерам руководитель, потребовалось 6 лет на ослабление СССР, уничтожение государственных структур, уничтожение экономики.

Англосаксы воспользовались тем, что к власти в СССР может прийти практически любой человек. Это сила власти, поскольку позволяет обеспечить свежие кадры в руководстве, но одновременно оказалось слабостью.

Все просто. Мишка-меченый - пиндосовский выкормыш. С его помощью Запад развалил Великую страну. Мы этого ему никогда не простим.

----------

DEBES, ERGO POTES

DEBES, ERGO POTES

Последний абзац-шедевр "геббельсовской пропаганды":

Именно об этом предупреждение политолога С.Маркова:

Противостоять этому можно читая первоисточники. Достаточно ознакомиться с директивой 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 г. Там про развал СССР открытым текстом.

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством. Политика сближения с горбачевским СССР стала для Запала такой же импровизацией, как и сама «горбачевщина». Как и «неожиданное» объединение Германии, увенчавшее якобы конец «холодной войны». Накануне объединения Тэтчер говорила Горбачеву, что она — против, так как эта страна уже дважды начинала мировую войну. Впрочем, это уже другая история. Тоже преисполненная несбывшихся иллюзий.

Именно об этом предупреждение политолога С.Маркова:

Противостоять этому можно читая первоисточники. Достаточно ознакомиться с директивой 20/1 СНБ США от 18 августа 1948 г. Там про развал СССР открытым текстом.

Абсолютно с Вами согласна

Читала статью и недоумевала. Как только дошла до строчки

Читала статью и недоумевала. Как только дошла до строчки

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе

сразу всё стало понятно. Очередной манипулятивный вброс.

Рыба гнила с головы. Общество вслед за партией погрязло в мелкобуржуазных ценностях, слово "коммунизм" стало анекдотом. Вместо того чтобы всячески уходить от частной собственности к общественной, страна погрязла в мелком собственничестве. Горбачев - просто болтун, а по недоумию еще и предатель - сдал Варшавский договор даром.

Я вот полагаю, что не стоит приписывать Горбачеву предательство и цель развалить СССР. Скорее он сам того не желая своими "благими" намерениям проткрыл ящик Пандоры. Сказалось тут и невежественность в экономических и политических вопросов. А совсем открыть этот ящик уже "помогли" многие другие и система пошла вразнос.

вспоминаю то время... Наша ошибка, простых людей, была в том, что мы слишком полагались на наше правительство..., точнее, на одного человека... И даже не могли представить, к чему всё это приведёт. Фактически нас обманули, а за Беловежские соглашения никто не понёс наказания до сих пор. Сами участники дохнут понемногу. А ведь мнение народа СССР не было учтено...

К сожалению не оказалось в тот момент человека, который мог бы не допустить такого бардака.

А то, что "горбач" - тупорылая сволочь ясно и так!!!

К сожалению не оказалось в тот момент человека, который мог бы не допустить такого бардака.

А то, что "горбач" - тупорылая сволочь ясно и так!!!

----------

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

Наша ошибка, простых людей, была в том, что мы слишком полагались на наше правительство..., точнее, на одного человека...

-Taris!

Вы поосторожнее,пожалуйста,в наше время,а тем более месяцев эдак через шесть с такими предложениями.

)))))))))) всё будет хорошо!)))))

----------

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

Не смотрел, но в этой аннотации ничего нового не увидел. Я телевизор не смотрю.

Будем надеяться, что выживем и на этот раз.

Будем надеяться, что выживем и на этот раз.

----------

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

Я тоже не смотрю,она в сети,по  зомбоящику такое не покажут.

зомбоящику такое не покажут.

)))))))))))) Да что там такого???))) Это всё и так известно!)))) Из ямы долго выкарабкиваться будем....

----------

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

— Люди, на которых можно рассчитывать — это главное.

— А мне ты доверяешь?

— При чём тут доверие? Я сказал «рассчитывать», а доверие — это уже роскошь.

Т\с "Карпов"

Цитата: Галина_Хохлова

Цитата: batyjxan

Автор статьи допустил неточность.

А может быть именно вы прочитали текст по диагонали? Автор статьи пишет:

" Андропова нынче представляют чуть ли не как реформатора. На деле его смутное (именно такое) осознание того, что «надо что-то делать», вылилось в кампанейщину по «наведению порядка и дисциплины». Людей отлавливали в рабочее время в кино, в магазинах и на улицах, сообщая о том на работу.

Согласен, допустил я неточность. Пусть модерация удалит моё сообщение.

Мишу меченого привели наши заклятые друзья с одной целью - сначала развалить СССР идеологически (под видои демократии), а потом скромно отодвинуться и дать возможность беспалому развалить СССР как единую страну.

Никогда в мировой политике не присутствовала импровизация, никогда! Как ни одна революция (переворот, мятеж - неважно) не совершалась спонтанно, так и СССР был планомерно уничтожен. Действовали как внутренние, так и внешние силы и действовали они в тандеме.

Статья - бред!

Статья - бред!

----------

Да пребудет с нами сила Светлых Богов!

Да пребудет с нами сила Светлых Богов!

Страну развалил не дефицит, ее развалили статьи подобные этой.

Очередная попытка оправдать Горбачёва. Типа оно всё само.

Горбачев набедокурил, что уж теперь делать! Коммунизм и социализм - это не те системы, которые нужны нашим людям.

----------

«Война всех против всех». Томас Гоббс

«Война всех против всех». Томас Гоббс

Вашим людям, это кому?

Кому - кому? Олигархам, либералам, бездельникам и хатоскайникам.

Не думаю так. В статье достаточно критически автор пишет о нем. В части осуждения.

Однако, почему то не рассматриваются годы с 88 по 91.

Однако, почему то не рассматриваются годы с 88 по 91.

Статья в чем то спорная, но в основном близка к теме: дикого капитализма никто не хотел. Должны были сверить курс с рекомендациями ученых социальных и экономических наук, но и там хрычи остепененные сплошь засели. Застой, он во всем застой. Лифтинга молодежи талантливой по сути не было. А общество давно требовало политической реконструкции. Тогда успехи Китая не были очевидны, понятны сомнения...

Горбачев оказался не на месте и не вовремя. Слабак.

В общем, думаю коментов на такую тему будет много. Всякий мнит себя стратегом...

Горбачев оказался не на месте и не вовремя. Слабак.

В общем, думаю коментов на такую тему будет много. Всякий мнит себя стратегом...

СССР казался вечным.. Может быть, кому то и казался, но мне именно в 85 году стало понятно, что нужно что-то менять. В 85 году был проведен, ныне почти забытый, последний Фестиваль молодежи и студентов. Это был апофеоз идиотизма. Мысль была показать зарубежной молодежи преимущества социализма, а на деле показали недостатки социализма нам, той самой молодежи и тем самым студентам, причем из СССР. Судите сами: начался этот фестиваль с принудительной (конечно добровольно-принудительной) работы в так называемом студенческом стройотряде, отличавшемся от обычных стройотрядов копеечной зарплатой. Еще присутствовали персонажи, мне на тот момент, вовсе непонятные: директор кафе, которое мы отмывали после ремонта - толстая девица 23 лет в прозрачной юбке, член партии (когда успела?!), работники этого кафе, которые регулярно получали зарплату, при том, что кафе не работало, охранник (напомню, что тогда не было нынешней генерации этих славных работников), следовательно, это был сотрудник КГБ, пропускавший нас (человек 15) каждый(!) день только при предъявлении паспорта (!!!). Потом наше кафе начало работать. Привозили туда каких-то мутных иностранцев, с которыми нам не давали общаться. Для общения с ними привозили другую молодежь и, видимо, других студентов. Будем честны, к тому времени КПСС уже достаточно дискредитировала идеи коммунизма.

Видимо с ЭХО пришел помощник либерастии.

Горбатый просто .ука, и нам урок - либерастов во власть не пускать.

Петрова, а ваше девичье фамилия случаем не Наводворская или Альбац, Кац и т.д.?

Горбатый просто .ука, и нам урок - либерастов во власть не пускать.

Петрова, а ваше девичье фамилия случаем не Наводворская или Альбац, Кац и т.д.?

Нет. Посмотрите мои предыдущие комментарии. Я описала свои ощущения на тот момент (20-ти летней девчонки). Прекрасно отдаю себе отчет в том, что развал СССР - это трагедия для всех нас. Мы ошибались, нужно было все делать по-другому (как сделал это Китай).

В 85 году во всю шла антисоветская пропаганда, а управление страной было заброшено.

Не помню, чтобы была какая-то антисоветская пропаганда. Может быть, где-нибудь в Прибалтике или Грузии, а в Москве - не помню. Просто многое, что нам говорили с экранов противоречило тому, что мы видели своими глазами.

В "Литературной газете", в журнале "Огонёк", в журнале "Наука и жизнь", в чернушных фильмах.

"Наука и жизнь" в этом списке лишний. Я выписывал этот журнал с начала 70-х до конца 80-х, но ничего антисоветского там не приметил.

Антисоветизм в журнале "Наука и жизнь" был не в явном виде. Пропаганда велась довольно тонко. Помню статью о дорожном строительстве на западе, там рассказывали о чудо машине, которая лазерами размягчает дорожное покрытие. Были статьи про жизнь в США, явно преукрашавшие американскую действительность.

Плюмбум - это уже 86 год. Да, в конце 80-х, антисоветчики всех мастей, уже как с цепи сорвались, печатая и снимая всякую чернуху. Но речь идет о 85-м.

В 86 году фильм был уже снят. Начали снимать раньше. Это первый попавшийся пример, но были ведь и другие фильмы.

Возможно, это и так.

Назовите другие примеры.

Например фильм "АССА","Криминальный квартет", "Курьер", "ЧП районного масштаба", "Маленькая Вера".

Вы эти фильмы имеете в виду как антисоветские?

Например фильм "АССА","Криминальный квартет", "Курьер", "ЧП районного масштаба", "Маленькая Вера".

Вы эти фильмы имеете в виду как антисоветские?

Отчасти данные фильмы тоже внесли свой деструктивный вклад.

Не было никакой антисоветской пропаганды в 85.

Если вы про "голос Америки" или "Русской службе Би-Би-Си" толкуете? Так и говорите. Впрочем, у них всего хватало: и правды и неправды. В частности в СССР, за редким исключением, в СМИ не давали информации о всевозможных ЧП. Обо всяких авариях можно было узнать или от очевидцах, или через "вражеские голоса". Но и они перевирали.

Если вы про "голос Америки" или "Русской службе Би-Би-Си" толкуете? Так и говорите. Впрочем, у них всего хватало: и правды и неправды. В частности в СССР, за редким исключением, в СМИ не давали информации о всевозможных ЧП. Обо всяких авариях можно было узнать или от очевидцах, или через "вражеские голоса". Но и они перевирали.

Была пропаганда. Была и раньше. Про самиздат слышали? Про распространение книг Солженицина на средства ЦРУ вам известно? В Голосе Америки собрали коллаборационистов и бандеровцев, а методы пропаганды и позаимствовали у немецких пропагандистов.

Елена, в 85-м Союз по сути уже был развален. Развал начался в 53-м, лет 10 по инерции, потом так называемый "застой". Это когда элиты отмежевались от народа, и мечтали о том, о чем во все времена мечтают все элиты. Они отказались от борьбы, предали народ и стали "сливать" страну. Все было отдано на самотек, развитие было остановлено, деньги тратились на поддержание системы, которая в таком виде была выгодна как партии, так и западным странам. Конечно, делать нужно было что-то, только у руля оказался "слабак". И дурак.

Возможно. Знаю только , что сильнейший удар по продовольственной безопасности СССР нанесло ограничение на содержание домашнего скота. Вспоминаю, как бабушка мне рассказывала о своей свинье, которую она держала в бараке (на минуточку, Восточная улица в Москве), и которую пришлось зарезать.

Это было где, в Москве? А мы, во Владивостоке, даже не слышали о том фестивале и ваших страданиях. Вот вы и ещё Ленинградские студенты и послужили тем самым "майданом" в СССР.

Никаких страданий не было, а то, что Вы и не слышали о Фестивале и говорит о его бессмысленности. Я говорю о том расхождении между официальной пропагандой и тем, что мы видели своими глазами, что подтачивало нашу веру в идеалы социализма.

Перестроечные фильмы вообще тема ппц, умели же снимать шедевры.Здесь раскрывается тема революции, инертности массы, смысла жизни революционера и вообще человека, который хочет что-то изменить. От банального "а кому это надо?" до безысходного "да что от этого изменится?".

Постоянные отсылки к революции 1917, и вообще фразы типа "Куда ты лезешь? все стоят, а ты лезешь" прям заставляют задуматься о будущих переменах и о произошедших прошлых. Снят на волне перестройки, когда многие осознали что "социализм" идет возможно не той дорогой, и стали задумываться о идеалах революции 1917 (возможно забытых) и вообще о пути Советского общества.

Постоянные отсылки к революции 1917, и вообще фразы типа "Куда ты лезешь? все стоят, а ты лезешь" прям заставляют задуматься о будущих переменах и о произошедших прошлых. Снят на волне перестройки, когда многие осознали что "социализм" идет возможно не той дорогой, и стали задумываться о идеалах революции 1917 (возможно забытых) и вообще о пути Советского общества.

----------

В СССР Честный Труженик мог планировать свою жизнь на 10 лет вперед!Это была настоящая Свобода и Стабильность!

https://twitter.com/djon3volta

В СССР Честный Труженик мог планировать свою жизнь на 10 лет вперед!Это была настоящая Свобода и Стабильность!

https://twitter.com/djon3volta

Хорошо помню, моя бабушка рассказывала мне тогда ещё подростку в 70-е годы, о том что ей рассказывал её дед в далёкие 20-е годы, как мы будем жить в будущем и книжку пророческую показывал с картинками (жаль до меня книга не дошла). Так вот она говорила, что после Брежнева будет мишка-меченный, который освободит народ и вновь откроют церкви, и прочее прочее. Самое удивительное, что она говорила, мол к концу века "весь мир окутает паутина" и люди будут привязаны к ней. Тогда это толковали мол обычная электросеть из проводов, а оказалось...

Мир устроен так, что то что должно быть, обязательно будет как предопределено Богом. И Перестройка была предопределена задолго до рождения самого Горбачёва, и действия запада или глупцов при власти значения большого не имеет, имеет значение только судьбы людей которые они самостоятельно вписывают в судьбу мира...

Мир устроен так, что то что должно быть, обязательно будет как предопределено Богом. И Перестройка была предопределена задолго до рождения самого Горбачёва, и действия запада или глупцов при власти значения большого не имеет, имеет значение только судьбы людей которые они самостоятельно вписывают в судьбу мира...

----------

Начало Неба на Земле!

Начало Неба на Земле!

газета.ру - пятая колонна.

Буш старший говорит,что он развалил СССР. Казнить Горбачева и всех его пособников -предателей публично

банальный заговор,коих у нас в русской истории немеряно,- на Горбачева сделал ставку запад давно,видя в нем либерала и иуду,в короткий срок были залечены до смерти один за другим Андропов и Черненко купленными кремлевскими врачами и был его сторонниками приведён к власти меченый при поддержке западных спецслужб.

Что уже вспоминать, что было, при союзе население России материально жило хуже всех остальных, происходило уменьшение русского народа колличественно, а рост населения СССР происходил за счет Азии, Кавказа, сельская местность Центральной России опутела, так как большинство средств шло на развитие национальных республик. Этот союз в основном жил за счет народов живших в РСФСР, а как и в национальных республиках пайка изчезла сразу начались разговоры, что все увозят в Москву. Захотели эти племена жить сами, пусть живут, хватит уже кормить и учить будущих врагов, чем очень успешно занимались при союзе.

Сами развалили, и сами спровоцировали противостояние Горбачев-Ельцын.

Помню на каком-то пленуме или съезде ЕБН вышел на трибуну и толкнул речь, что мол перестройка идет вяло, надо ускоряться и прочие бла-бла. Наверное себя хотел показать или фиг его знает зачем.

Что бы сделали умные противники? Они бы сказали "вот и Борис Николаевич об этом, давайте поддержим инициативу, ускорим, улучшим и т.д." Весь пар бы ушел в гудок, поговорили и забыли. Но на трибуну вышел идиот Лигачев и сказал "Борис, ты не прав". А Горбачев сидел в президиуме типа не при делах. Вот с этого момента и понеслось..

Помню на каком-то пленуме или съезде ЕБН вышел на трибуну и толкнул речь, что мол перестройка идет вяло, надо ускоряться и прочие бла-бла. Наверное себя хотел показать или фиг его знает зачем.

Что бы сделали умные противники? Они бы сказали "вот и Борис Николаевич об этом, давайте поддержим инициативу, ускорим, улучшим и т.д." Весь пар бы ушел в гудок, поговорили и забыли. Но на трибуну вышел идиот Лигачев и сказал "Борис, ты не прав". А Горбачев сидел в президиуме типа не при делах. Вот с этого момента и понеслось..

Развал Союза начали раньше, создавая спецмагазины для партэлиты и прочие спец, спец... Партия оторвалась от народа. По идее коммунисты должны были жить ради идеи, т.е. без всякой частной собственности, беднее всех, но с властью в руках, а на деле - членовозы и т.д. Фактически уничтожив классы мы снова создали класс мелкой буржуазии, которые как термиты деревянный дом изгрызли саму идею социализма. Частная собственность - главный враг социализма, ее у кого то больше, а у кого то меньше и это сразу ведет к расслоению общества.

Сейчас подсадная утка, это Хлопонин. К сожалению к моим словам никто не прислушается, и даже не вспомнят.

А можно услышать Ваши доводы относительно Хлопонина?

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством.

да ладно сказки венского леса на ночь рассказывать, именно такая цель была поставлена и с помощью предателей а-ля горбач и пр - достигнута

----------

Я знаю - я горжусь!

Я знаю - я горжусь!

Цитата: Вук

Как то в начале 90х мне довелось пообщаться с одним старым партийцем ему тогда было 98 так что в партию он вступил еще в 18м году и вот он сказал мне одну интересную вещь- коммунистическая партия как и сам СССР были плодом борьбы рабочих и крестьян,но дело в том что к концу 80х уже небыло рабочих и крестьян! в том понимании как их представляли основатели СССР!К концу 70х в СССР сложилось два других класса как он говорил"работников и колхозников(как он говорил настоящих рабочих не стало остались одни работники которых мало волновал результат их труда)"которым было глубоко плевать на все коммунистические идеи и на само государство,которые только думали о личном благосостоянии о красивой жизни,а следовательно КПСС и СССР потеряли саму основу своего существования,так что Горбачев или Лигачев не важно спасать то уже было нечего вот примерно так он мне и обьяснил крах Советского Союза,кто знает может он и был прав!

Наивный! Это кто у большевиков был рабочим? Кто крестьянином? Журнашлюхи Бланк и Бронштейн.? Розенфельд? Иешуа? русофоб Дзержинский? И прочая инородческая срань?

Цитата: Странник в ночи

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством.

да ладно сказки венского леса на ночь рассказывать, именно такая цель была поставлена и с помощью предателей а-ля горбач и пр - достигнута

Цитата: Странник в ночи

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством.

да ладно сказки венского леса на ночь рассказывать, именно такая цель была поставлена и с помощью предателей а-ля горбач и пр - достигнута

Цитата: Странник в ночи

Так что не было никакого «Большого Плана по Развалу СССР» на Западе. СССР казался монолитным и вечным. Никто даже близко не мог предсказать его развала. Ставить такую цель в виде практической задачи было бы пустым фантазерством.

да ладно сказки венского леса на ночь рассказывать, именно такая цель была поставлена и с помощью предателей а-ля горбач и пр - достигнута

Отработали еще в 17 году и в феврале и октябре, так же в 2 этапа, перестройка и переворот!

Цитата: Нина-Т50

Развал Союза начали раньше, создавая спецмагазины для партэлиты и прочие спец, спец... Партия оторвалась от народа. По идее коммунисты должны были жить ради идеи, т.е. без всякой частной собственности, беднее всех, но с властью в руках, а на деле - членовозы и т.д. Фактически уничтожив классы мы снова создали класс мелкой буржуазии, которые как термиты деревянный дом изгрызли саму идею социализма. Частная собственность - главный враг социализма, ее у кого то больше, а у кого то меньше и это сразу ведет к расслоению общества.

вся суть революции это ограбление русских в пользу евреев в политбюро!

Большая девочка! А веришь в сказки про безклассовое общество! Жида Маркса! Тупая сказочка для гоев! В таком обществе место аристократии занимают бланки, бронштейны, иешуа, розенфельды и прочая мразь!

Цитата: vikont

Распад начался с Кравчука,который начал гнуть линию на выход Украины из СССР.А Кравчук без поддержки США сам не мог до такого додуматься!

Распад начался в момент создания союза! Нахрен нарезали страну на куски? Нахрен гнобили русских и поддерживали нацистов в республиках!

Не вышло бы ничего у подсадной утки если бы не подсадили весь птичник во главе с КГБ, который кстати по роду своей деятельности должен был следить за безопасностью страны.

То, что Горбачёв петрушка,это точно! Ну посудите сами, разве может руководителю огромной страны,придти в голову уничтожить коллекционные виноградники,сорта которых после Великой Отечественной (второй Мировой) больше нигде не сохранились кроме СССР. И всё это под маской борьбы с алкоголизмом. Хотя наша страна, тогда и сейчас, не стоят на первом месте по этому делу. С.Глок, не знаю от куда у вас такая инфа, но когда Хлапонин был у нас Губернатором, у нас у Красноярцев остались о нём светлые воспоминания.В отличии от генерала Лебедя! Сейчас, откудато, взялись люди которые горят желанием поставить памятник Лебедю. Не важно где, лиш-бы воздвигнуть.И плевать им на мнение жителей, которые в своём большинстве высказались против!

СССР был разрушен в результате многоходовой амерской комбинации, воплощённой в жизнь Меченым-проклятым. Вот только некоторые этапы этого "пути":

1) Уничтожение руководства Вооружёнными силами, Организации Варшавского Договора и вывод войск из обустроенных европейских казарм в голую степь (здесь верным помощником предателя оказался некто Шеварнадзе).

2) Уничтожение продовольственной безопасности Союза, когда, даже в Москве на продовольственных прилавках, ассортимент продуктов составляли консервированные водоросли и (в лучшем случае!) перловая крупа. При этом в национальных окраинах (напр. УССР) на полках магазинов свободно лежали (!) конфеты, консервы, крупы, сахар, подсолнечное масло и водка. Возникала иллюзия того, что республики смогут благополучно существовать без РСФСР. Кстати, мгновенно, после упразднения Союза, картина изменилась с точностью да наоборот!

3) Развязывание оголтелой антисоветской пропаганды. Очернялась вся История СССР, без исключений; ревизии подвергались даже итоги Великой Отечественной Войны; свободно вещали вражеские радиоголоса, им вторили советские (!) СМИ (Литературка, АиФ, Огонёк и пр.)

4) Полёт Матиаса Руста, приземлившегося на немецком кукурузнике на Красной Площади, идиотская "антиалкогольная" компания, в результате которой были вырублены тысячи гектаров элитных виноградников, самоубийства выдающихся советских Государственных деятелей (напр. Маршала Ахромеева!) и моного, много ещё чего, до чего "Горби", как любовно называли предателя амеры, никогда бы не додумался...

1) Уничтожение руководства Вооружёнными силами, Организации Варшавского Договора и вывод войск из обустроенных европейских казарм в голую степь (здесь верным помощником предателя оказался некто Шеварнадзе).

2) Уничтожение продовольственной безопасности Союза, когда, даже в Москве на продовольственных прилавках, ассортимент продуктов составляли консервированные водоросли и (в лучшем случае!) перловая крупа. При этом в национальных окраинах (напр. УССР) на полках магазинов свободно лежали (!) конфеты, консервы, крупы, сахар, подсолнечное масло и водка. Возникала иллюзия того, что республики смогут благополучно существовать без РСФСР. Кстати, мгновенно, после упразднения Союза, картина изменилась с точностью да наоборот!

3) Развязывание оголтелой антисоветской пропаганды. Очернялась вся История СССР, без исключений; ревизии подвергались даже итоги Великой Отечественной Войны; свободно вещали вражеские радиоголоса, им вторили советские (!) СМИ (Литературка, АиФ, Огонёк и пр.)

4) Полёт Матиаса Руста, приземлившегося на немецком кукурузнике на Красной Площади, идиотская "антиалкогольная" компания, в результате которой были вырублены тысячи гектаров элитных виноградников, самоубийства выдающихся советских Государственных деятелей (напр. Маршала Ахромеева!) и моного, много ещё чего, до чего "Горби", как любовно называли предателя амеры, никогда бы не додумался...

----------

Ван Ваныч

Ван Ваныч

На самом деле мировые войны хотели и провоцировали "жидопиндосские" США и "добрая" старая Англия, чтобы ослабить и развалить Россию и Германию. Англосаксоеврожидопиндосы и амерожидопиндосы любят чужими руками жар загребать, в большинстве ворюги и их благосостояние сиждется на постоянном сталкивании и ограблении других государств. Россию они грабили аж с 17 века. В 20 веке трижды (гражданская война, война 1941-1945, 90-годы). А наши партократы и в большинстве своем это бывшие комсомольские работники (их и сейчас много кое-где пригрелось, продающих родину по кусочку) действительно очень хотели стать "членами" евроамериканской семьи, да не вышло, развели их. Наверно некоторые стали..

кто бы и что про эту меченую гадину не писал бы, мне достаточно двух вопиющих фактов, что бы помочиться на его холмик: 1."Благодаря" этой мрази в СССР узнали что такое наркота, а также дети умирали в подвалах с целофановыми пакетами с клеем на своих бестолковых бошкАх, народ буквально дох (простите за грубость, другого подходящего слова не подобрал) от суррогатов алкоголя, причем умирали и добропорядочные граждане, выпивающие от случая к случаю, правда не всегда случаи были "подходящими". Вина за все это лежит только на меченом. Он что, когда вводил сухой закон не пробовал изучить мировую практику- во что это все оборачивалось. А может как раз те самые практики ему и подсказали как дальше жить с "избытком" населения. Ведь это же очевидно! Запрет порождает поиск путей его обхода. 2.Венец гОрБаТоГо: празднование своего гнилого юбилея в Лондоне. Вот это все! Это была жирная точка для тех, кто еще сомневался в его невиновности! Это был знак- мочите Мразь! Пока живая!

Государственная плановая экономика зашла в тупик, это понимали в 80-е годы все производственники. Сейчас молодёжь может говорить всё что угодно, но они даже не представляют, насколько неэффективной, разорительной, бестолковой была советская экономика. Это не возможно рассказать вкратце, это надо говорит долго и долго. Поэтому прошу поверить на слово человеку, прожившему в СССР более 30 лет. Скажу только, что целые заводы работали на склад, их продукция была никому не нужна. Зато не хватало самого необходимого. Огромное количество строек начиналось и не заканчивалось, поглощая колоссальные средства. Рост производства, существовавший на бумаге, ничего не говорил о реальном состоянии экономики. Сельское хозяйство фактически не могло работать без помощи горожан и военных, которых гоняли на уборку урожая. Выпускалось очень много станков и другого промышленного оборудования, которое было никому не нужно, ржавело без толку на складах, дожидаясь сроков списания. И вообще в СССР производителю было всё равно, нужна кому-то его продукция или нет, его зарплата от этого не зависела, она зависела только от тарифной сетки и выполнения плана. Точно так же зарплата не зависела от качества продукции. Я не буду говорить о господствующей идеологии, это отдельная тема. Но экономика была тупиковой. И социализм не случайно рухнул не только у нас, но и в других странах, где никакого Горбачёва не было в помине. Сейчас его сворачивают даже на Кубе. Крах такой экономики закономерен. Нельзя было развивать дальше страну, не дав свободы частному сектору, китайцы это поняли раньше нас и стали быстроразвивающейся страной. А у нас цеплялись за отжившие схемы и догмы, в результате все разрешилось очень драматически. Хотя думаю, что могло быть ещё хуже, если бы верхушка КПСС бросилась бы отстаивать старое путём военной силы. Тогда бы их ждала судьба Чаушеску.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

3 мая 2015 19:36

3 мая 2015 19:36